弥勒菩薩の像が納められたお堂に続いて、中庭の挟んで向かい合うドゥカン(勤行堂)を見学しました。

![]()

中庭を囲む回廊も絵で飾られていましたが、まずはドゥカン(勤行堂)へ。

![]()

ドゥカン(勤行堂)の入り口。

![]()

ここでも入り口の脇には四天王像が描かれていました。

![]()

![]()

六道曼荼羅図も。

![]()

ドゥカン(勤行堂)の中に入りました。

![]()

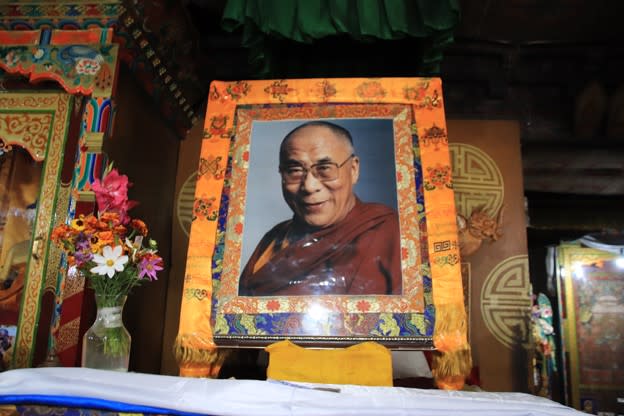

正面にはダライ・ラマ14世の写真が飾られていました。本家のチベットでは見ることのできない光景です。

![]()

堂内では砂曼荼羅が描かれている最中で、貴重な体験になりました。

チベット仏教では、瞑想を行いながら砂をひと粒ずつ落として描いていく砂曼荼羅が修行の一つとして行われます。1月ほどかけて完成した砂曼荼羅は、祈りを捧げた後、高僧によって壊され、砂は川に流されるといいます。

左の僧が見本を持っています。

![]()

中央に切った溝に色砂を詰めたペンシル型の鉄棒を軽く棒で叩いて砂を落としていきます。屈みこんでの細かい作業は、かなりの苦行になりそうです。

![]()

見事な砂曼荼羅が完成間近になっていました。

![]()

また、お堂の片隅では、バター、ツァンパ(ハダカムギの粉)、砂糖を材料とするお供え物のトルマを作っていました。

![]()

着色したもので、飾りを付けていました。

![]()

お堂では、中央に釈迦牟尼、左に弥勒菩薩、右に文殊菩薩の像が置かれていました。

![]()

また、左は15世紀にゲルク派を興したツォンカパ、その右はインド出身の行者でチベットに8世紀に密教を伝えたパドマサンバヴァ(グル・リンポジェ)の像も置かれていました。

![]()

壁には、人や動物が皮をはがれてさかさまに吊るされ、その下に動物が待ち構えるという絵が描かれていました。

![]()

その意味は、推測するしかありませんが、それが目的なのかもしれません。

![]()

通常の仏の絵も描かれていました。

![]()

![]()

護法神も。

![]()

![]()

ヤブユム(男女合体尊)も描かれていました。

![]()

![]()

ここで目新しかったのは、タンカとも違った仏の絵が描かれた垂れ幕が飾られていたことです。

![]()

美しく描かれています。

![]()

![]()

ヤブユム(男女合体尊)

![]()

翌朝、希望者のみでしたが、このドゥカン(勤行堂)で行われる朝の勤行を見学しました。

中庭を囲む回廊も絵で飾られていましたが、まずはドゥカン(勤行堂)へ。

ドゥカン(勤行堂)の入り口。

ここでも入り口の脇には四天王像が描かれていました。

六道曼荼羅図も。

ドゥカン(勤行堂)の中に入りました。

正面にはダライ・ラマ14世の写真が飾られていました。本家のチベットでは見ることのできない光景です。

堂内では砂曼荼羅が描かれている最中で、貴重な体験になりました。

チベット仏教では、瞑想を行いながら砂をひと粒ずつ落として描いていく砂曼荼羅が修行の一つとして行われます。1月ほどかけて完成した砂曼荼羅は、祈りを捧げた後、高僧によって壊され、砂は川に流されるといいます。

左の僧が見本を持っています。

中央に切った溝に色砂を詰めたペンシル型の鉄棒を軽く棒で叩いて砂を落としていきます。屈みこんでの細かい作業は、かなりの苦行になりそうです。

見事な砂曼荼羅が完成間近になっていました。

また、お堂の片隅では、バター、ツァンパ(ハダカムギの粉)、砂糖を材料とするお供え物のトルマを作っていました。

着色したもので、飾りを付けていました。

お堂では、中央に釈迦牟尼、左に弥勒菩薩、右に文殊菩薩の像が置かれていました。

また、左は15世紀にゲルク派を興したツォンカパ、その右はインド出身の行者でチベットに8世紀に密教を伝えたパドマサンバヴァ(グル・リンポジェ)の像も置かれていました。

壁には、人や動物が皮をはがれてさかさまに吊るされ、その下に動物が待ち構えるという絵が描かれていました。

その意味は、推測するしかありませんが、それが目的なのかもしれません。

通常の仏の絵も描かれていました。

護法神も。

ヤブユム(男女合体尊)も描かれていました。

ここで目新しかったのは、タンカとも違った仏の絵が描かれた垂れ幕が飾られていたことです。

美しく描かれています。

ヤブユム(男女合体尊)

翌朝、希望者のみでしたが、このドゥカン(勤行堂)で行われる朝の勤行を見学しました。