モハスタン遺跡の見学後、パハルプール遺跡に向かいました。

交代した警備の警官を見ると、女性警官が乗っていました。なかなかの美人で、皆が写真撮影をしていました。

![]()

バナナを積み上げて運んでいました。

![]()

パハルプール遺跡の大塔が見えてきました。

![]()

パハルプール遺跡に入場。

![]()

付属の博物館。後で見学しました。発掘された仏像などが展示されていましたが、内部は撮影禁止でした。

![]()

8世紀中頃ベンガル地方で興り、北インドのビハール地方まで勢力を拡大したパーラ王朝の第2代王ダルマパーラ王(在位770~810年頃)は、熱心な仏教の保護者で、「ソーマプラ大僧院」を建てました。約330m四方の敷地内に17の僧房、72の台座、中塔、仏舎利塔が配され、最盛期には1000人の僧がここで修行したといいます。中央に配された大塔は、上に高い楼閣が建てられていましたが、現在はその基礎部分だけが残されています。この建築様式は、カンボジアのアンコールワットやミャンマーのバガン、インドネシアまで影響を与えたといいます。

発祥の地のインドで仏教はヒンドゥー教に飲み込まれる形で7世紀頃には衰退してしまいますが、パーラ朝に保護されたベンガルの巨大僧院は、アジアにおける仏教の中心地として栄えました。しかし、11世紀末に起こったセーナ朝によるヒンドゥー教化、さらに13世紀初頭にはじまるイスラム支配によって次第にその勢力を失って、ついには放棄されてしまいました。僧院は深いジャングルに覆われてしまい、19世紀初頭にイギリス人によって発掘が行われることになりました。

![]()

まずは、レストハウスで昼食。

食後に前庭に出ると、イヌとネコの珍しいカップルがいました。

![]()

二匹は仲良しのようです。

![]()

![]()

ネコ撮りを終えて遺跡の見学に向かいました。

![]()

大塔は、基礎の部分だけが残されていますが、高さは20mほどあります。

![]()

大塔を取り巻くように僧房が並んでいます。

![]()

大塔に向かいます。

![]()

広場の内部には、中塔かなにかの基礎も見られました。

![]()

大塔の基礎部は、人の背丈ほどの壁に囲まれていました。

![]()

壁には、素焼きのレリーフがはめ込まれていました。仏像やヒンドゥー教の神、動物、植物の像が見られます。

![]()

ほとんどはレプリカで、オリジナルはダッカ博物館に収蔵されているようです。

![]()

大塔を一周しました。

![]()

これはオリジナルのレリーフのようです。

![]()

大塔へ上がる木の階段は、立ち入り禁止になっていました。現地の人は上がっていましたが。

![]()

大塔の中段に立つ白い衣服をまとった女性。

![]()

遺跡とマッチして美しい姿を見せていました。下から撮影されているのは意識しているようでしたが、じっと立って何をしていたのでしょうか。

![]()

中段の壁にもレリーフが置かれていました。

![]()

![]()

レンガで細かい模様が造られていました。

![]()

入口で会った女性。バングラデシュでは、スマホの普及で人の撮影の抵抗感が無くなっているようで、撮影は良いかと聞くと、大抵許してくれました。私自身の写真も度々撮られましたが。

![]()

パハルプール遺跡の見学を終えてラジシャヒへと南下しました。

途中、レンガ造りの施設を見学しました。

![]()

焼成前に乾かしているレンガ。

![]()

積み上げた土を水と混ぜて泥状にしていました。

![]()

泥を型に入れて外し、レンガの原型が完成。

![]()

手際よくレンガが造られていきました。

![]()

広場いっぱいに並べられたレンガ。

![]()

少し離れた所に、レンガを焼成する工場がありました。レンガ工場の煙突は、そこらじゅうで見ることができました。

バングラデシュでは、石が採掘できないため、レンガが主な建材になっていることを、改めて認識することができました。

![]()

この区間では、小銃を背負ってバイクに乗った警官が警備にあたってくれました。襲撃にあったらひとたまりもなさそうですが。

交代した警備の警官を見ると、女性警官が乗っていました。なかなかの美人で、皆が写真撮影をしていました。

バナナを積み上げて運んでいました。

パハルプール遺跡の大塔が見えてきました。

パハルプール遺跡に入場。

付属の博物館。後で見学しました。発掘された仏像などが展示されていましたが、内部は撮影禁止でした。

8世紀中頃ベンガル地方で興り、北インドのビハール地方まで勢力を拡大したパーラ王朝の第2代王ダルマパーラ王(在位770~810年頃)は、熱心な仏教の保護者で、「ソーマプラ大僧院」を建てました。約330m四方の敷地内に17の僧房、72の台座、中塔、仏舎利塔が配され、最盛期には1000人の僧がここで修行したといいます。中央に配された大塔は、上に高い楼閣が建てられていましたが、現在はその基礎部分だけが残されています。この建築様式は、カンボジアのアンコールワットやミャンマーのバガン、インドネシアまで影響を与えたといいます。

発祥の地のインドで仏教はヒンドゥー教に飲み込まれる形で7世紀頃には衰退してしまいますが、パーラ朝に保護されたベンガルの巨大僧院は、アジアにおける仏教の中心地として栄えました。しかし、11世紀末に起こったセーナ朝によるヒンドゥー教化、さらに13世紀初頭にはじまるイスラム支配によって次第にその勢力を失って、ついには放棄されてしまいました。僧院は深いジャングルに覆われてしまい、19世紀初頭にイギリス人によって発掘が行われることになりました。

まずは、レストハウスで昼食。

食後に前庭に出ると、イヌとネコの珍しいカップルがいました。

二匹は仲良しのようです。

ネコ撮りを終えて遺跡の見学に向かいました。

大塔は、基礎の部分だけが残されていますが、高さは20mほどあります。

大塔を取り巻くように僧房が並んでいます。

大塔に向かいます。

広場の内部には、中塔かなにかの基礎も見られました。

大塔の基礎部は、人の背丈ほどの壁に囲まれていました。

壁には、素焼きのレリーフがはめ込まれていました。仏像やヒンドゥー教の神、動物、植物の像が見られます。

ほとんどはレプリカで、オリジナルはダッカ博物館に収蔵されているようです。

大塔を一周しました。

これはオリジナルのレリーフのようです。

大塔へ上がる木の階段は、立ち入り禁止になっていました。現地の人は上がっていましたが。

大塔の中段に立つ白い衣服をまとった女性。

遺跡とマッチして美しい姿を見せていました。下から撮影されているのは意識しているようでしたが、じっと立って何をしていたのでしょうか。

中段の壁にもレリーフが置かれていました。

レンガで細かい模様が造られていました。

入口で会った女性。バングラデシュでは、スマホの普及で人の撮影の抵抗感が無くなっているようで、撮影は良いかと聞くと、大抵許してくれました。私自身の写真も度々撮られましたが。

パハルプール遺跡の見学を終えてラジシャヒへと南下しました。

途中、レンガ造りの施設を見学しました。

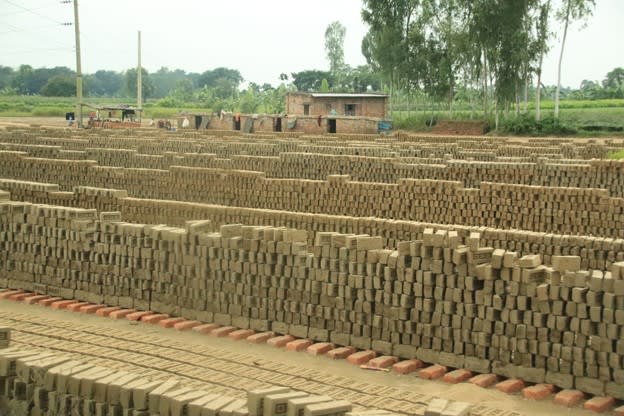

焼成前に乾かしているレンガ。

積み上げた土を水と混ぜて泥状にしていました。

泥を型に入れて外し、レンガの原型が完成。

手際よくレンガが造られていきました。

広場いっぱいに並べられたレンガ。

少し離れた所に、レンガを焼成する工場がありました。レンガ工場の煙突は、そこらじゅうで見ることができました。

バングラデシュでは、石が採掘できないため、レンガが主な建材になっていることを、改めて認識することができました。

この区間では、小銃を背負ってバイクに乗った警官が警備にあたってくれました。襲撃にあったらひとたまりもなさそうですが。