ニゴンボを通り過ぎた後も、海岸線に沿っての北上が続きました。

キリスト教の教会が、引き続き現れました。

![]()

珍しくヒンドゥー教の寺院。

![]()

民家のようですが、日本と比べても豪邸ですね。

![]()

少し内陸部に入ると、稲田も現れました。

![]()

鮮やかな色に塗られたキリスト教の教会。

![]()

チウラの街に到着しました。

![]()

![]()

長い編成の列車が停車していました。

![]()

チウラもインド洋に面して漁港を持った街です。

![]()

小型船が停泊していました。この一帯ではカタマランと呼ばれる双胴の帆船が使われていたようですが、見えるのは船外機を付けた船ばかりでした。

![]()

![]()

市場脇を通り過ぎました。

![]()

海辺に面したレストハウスでトイレ休憩になりました。今回のツアーでは、トイレ・チップは、すべてツアー会社の方で支払ってくれました。海外旅行では、小銭がなくて有料トイレに入るのに苦労する場合も多いので、これは助かりました。

ドライバーの休憩の問題もあって、自由時間ができたので、すぐ脇の海辺に進みました。海辺には散策路が整備されていました。

![]()

波打ち際では、子供たちが遊んでいました。

![]()

良い場所で休憩をとってくれたおかげで、広々としたインド洋の眺めを楽しむことができました。

![]()

浜辺の砂浜では、ヒルガオ系の花が咲いていました。

![]()

レストハウス脇の空き地では、小魚が一面に広げられていました。イワシの一種のようです。

![]()

スリランカでは、様々な干魚が作られて、細かくして炒め物に入れたり、旨味を加えたりするようです。

![]()

チウラの街でも立派な教会が造られていました。

![]()

チラウを出発後もしばらく海岸線に沿って北上しました。

川では、子供たちが水浴びをしていました。

![]()

ブッタマラの街が近づくと、イスラム寺院も現れました。イスラム教は、スリランカが東西貿易の中継基地であった関係でアラブ商人によって伝えられ、10世紀以降ムスリムも増加していったようです。

![]()

これも、イスラム寺院。ブッタマラは、ムスリムの多い街とのこと。

![]()

これは、キリスト教の教会。

ブッタマラの手前で海岸線を離れて、内陸部に入っていきました。

![]()

道路脇には、水を湛えた池が現れました。雨季の終わりの時期ということで、水量も豊富です。スリランカでは、歴代の王が農業の振興のために溜池を作っており、これが自然のものなのか人工的な溜池なのかは判りません。

![]()

水辺には、ホテイアオイのような水草が花を付けていました。

美しい風景ですが、ホテイアイオは南アメリカ原産で、 世界の侵略的外来種ワースト100にも選ばれています。

![]()

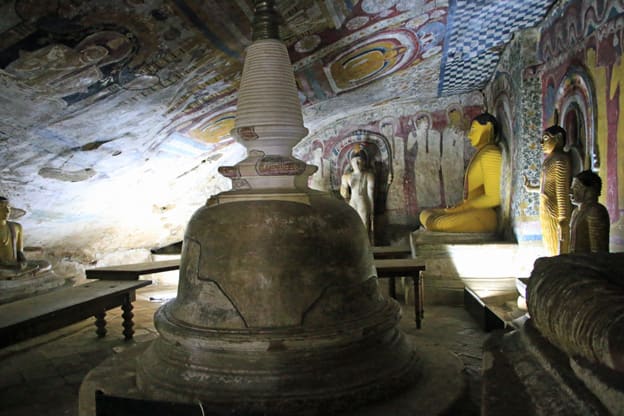

アヌラーダプラも近づいたところで、ようやく仏塔が現れました。

![]()

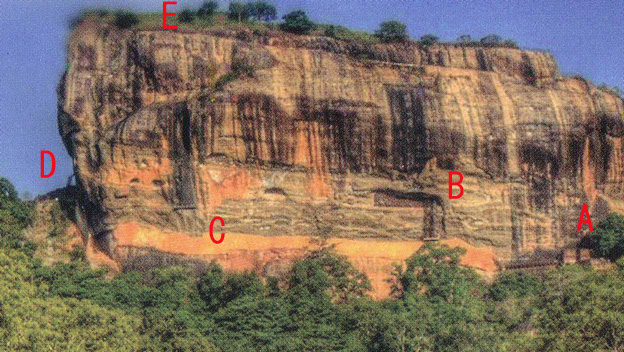

テーマパークの入口のように見えますが、これは陸軍基地の入口です。翌日見学するシーギリヤのライオンの入口は、現在では前足しか残っていませんが、このような形になっていたといいます。

![]()

賑やかなアヌラーダプラに到着。レストランで朝食をとった後に、いよいよ本格的な観光の開始です。ここまでの車窓見学でも結構楽しむことができましたけどね。

キリスト教の教会が、引き続き現れました。

珍しくヒンドゥー教の寺院。

民家のようですが、日本と比べても豪邸ですね。

少し内陸部に入ると、稲田も現れました。

鮮やかな色に塗られたキリスト教の教会。

チウラの街に到着しました。

長い編成の列車が停車していました。

チウラもインド洋に面して漁港を持った街です。

小型船が停泊していました。この一帯ではカタマランと呼ばれる双胴の帆船が使われていたようですが、見えるのは船外機を付けた船ばかりでした。

市場脇を通り過ぎました。

海辺に面したレストハウスでトイレ休憩になりました。今回のツアーでは、トイレ・チップは、すべてツアー会社の方で支払ってくれました。海外旅行では、小銭がなくて有料トイレに入るのに苦労する場合も多いので、これは助かりました。

ドライバーの休憩の問題もあって、自由時間ができたので、すぐ脇の海辺に進みました。海辺には散策路が整備されていました。

波打ち際では、子供たちが遊んでいました。

良い場所で休憩をとってくれたおかげで、広々としたインド洋の眺めを楽しむことができました。

浜辺の砂浜では、ヒルガオ系の花が咲いていました。

レストハウス脇の空き地では、小魚が一面に広げられていました。イワシの一種のようです。

スリランカでは、様々な干魚が作られて、細かくして炒め物に入れたり、旨味を加えたりするようです。

チウラの街でも立派な教会が造られていました。

チラウを出発後もしばらく海岸線に沿って北上しました。

川では、子供たちが水浴びをしていました。

ブッタマラの街が近づくと、イスラム寺院も現れました。イスラム教は、スリランカが東西貿易の中継基地であった関係でアラブ商人によって伝えられ、10世紀以降ムスリムも増加していったようです。

これも、イスラム寺院。ブッタマラは、ムスリムの多い街とのこと。

これは、キリスト教の教会。

ブッタマラの手前で海岸線を離れて、内陸部に入っていきました。

道路脇には、水を湛えた池が現れました。雨季の終わりの時期ということで、水量も豊富です。スリランカでは、歴代の王が農業の振興のために溜池を作っており、これが自然のものなのか人工的な溜池なのかは判りません。

水辺には、ホテイアオイのような水草が花を付けていました。

美しい風景ですが、ホテイアイオは南アメリカ原産で、 世界の侵略的外来種ワースト100にも選ばれています。

アヌラーダプラも近づいたところで、ようやく仏塔が現れました。

テーマパークの入口のように見えますが、これは陸軍基地の入口です。翌日見学するシーギリヤのライオンの入口は、現在では前足しか残っていませんが、このような形になっていたといいます。

賑やかなアヌラーダプラに到着。レストランで朝食をとった後に、いよいよ本格的な観光の開始です。ここまでの車窓見学でも結構楽しむことができましたけどね。