四日目は、黄龍観光ですが、その前に半日の移動が必要になります。まずは、来た道を戻り、九寨溝と黄龍との分岐になる川主寺の街をめざしました。

高原地帯に戻ってきました。

![]()

先を急ぎたいところですが、宝石店に連れ込まれました。

![]()

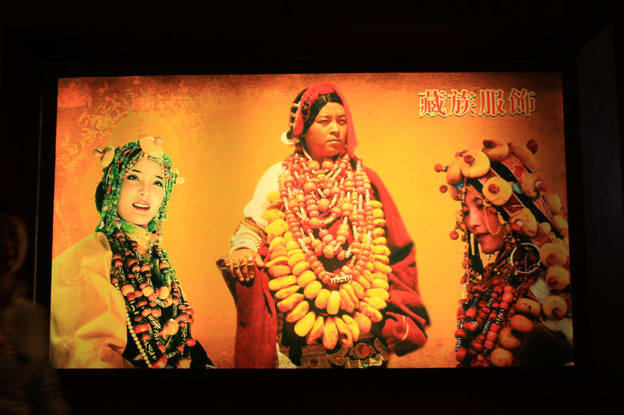

入口に飾られていた、琥珀と天珠を首にかけたチベット族の女性の写真です。45kgもあるようで、肩こりのもとにならないかと思ってしまいます。

![]()

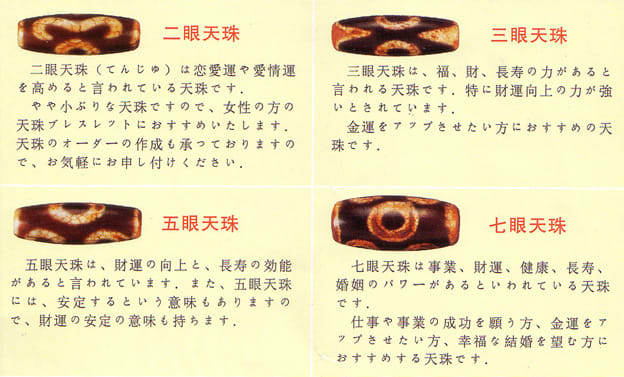

店内は撮影禁止だったので、配られた天珠のパンフレットの一分のコピーです。

天珠(てんじゅ)はチベットのお守りで、チベット仏教の僧侶が身につける物ですが、現在では装飾品として製造されます。

この天珠が一般に広まったのは、1994年に小牧空港で発生した中華航空140便墜落事故の生存者が身につけていたことがきっかけになったといいます。

中華航空140便墜落事故では、乗客・乗務員の合わせて271名のうち、264名が犠牲になり、乗客7名が重傷を負って、1985年の日本航空123便墜落事故に次ぐ日本史上ワースト2位の航空機事故になりました。

天珠の紹介では、「唯一の生存者が身に着けていた」とよく紹介されていますが、計算が合わいませんね。

天珠は、メノウなどを円筒形に加工し、殊な染料を浸透させて高温で焼き付けて作られます。

天珠は邪悪を払い持つ人に幸運を運ぶパワーストーンということで、ネット上に見られるショップの紹介では、「自然の宇宙の磁気エネルギーを持っており、科学的研究によると、火星から14の要素を含んでいることを発見しました。」なにを言っているのやら。

パワーストーンの効果を信ずるかは人それぞれですが、数万円を出して買う気にはなれません。それよりもこの店での無駄な約1時間の滞在によって、この後の黄龍における行動時間が短くなることが問題です。

![]()

黄龍での高山病対策のために酸素缶が配られました。一応持って歩きましたが、使わなかったので返しました。

![]()

川主寺を出発すると、一気に高度が上がって、街も眼下に遠ざかっていきました。

![]()

車窓からは、雪山も見えだしました。

![]()

進行方向に向かって左側に座っていたのですが、右側の方が雪山を良く眺めることができました。帰りを期待することにしました。

![]()

峠である雪山梁子に到着して、風景を眺めるための停車になりました。

![]()

雪山梁子は、標高4007mあり、富士山よりも高いことから、一般観光客の大多数は最高地点更新ということになるでしょう。

高山病の症状は出ていませんでしたが、やはり空気が薄い感じでゆっくりと歩く必要があり、またカメラを構えてシャッターを切る間に息を止めると、その後は酸欠状態になって大きく深呼吸を繰り返す必要がありました。

![]()

青空のもと、祈祷旗の色が映えていました。

![]()

峠からは、雪宝頂(5588m)や眠山山脈の眺めが広がっていました。

![]()

こちらは、川主寺方面を振り返ったもの。

![]()

雪山梁子からは、黄龍の登山口に向かって一気に高度を下げていくことになりました。

![]()

黄龍観光を終えての帰りも、快晴が続いて山の眺めを楽しむことができたので、合わせて載せておくことにします。

黄龍から移動すると、ほどなく山の眺めが広がってきました。

![]()

魅力的な姿の山ですが、この付近では名も無いその他大勢の山ということになってしまいます。

![]()

快適な山岳ハイウェイが続いています。

![]()

雪宝頂が再び見えてきました。

![]()

朝よりも良く見えています。

![]()

![]()

いろは坂を思わせる九十九折で一気に高度を上げます。

![]()

登るのなら右手の尾根からでしょうかと、ルートを考えてしまいます。

![]()

![]()

![]()

雪山梁子の峠に戻ってきました。朝と違って、バスは素通りして、観光客もほとんどいませんでした。

![]()

ごつごつした周囲の岩山が、純白のピラミダルな雪宝頂を余計に際立たせています。

![]()

川主寺に向かって下るうちに、前山が次第に雪宝頂を隠していきました。

![]()

![]()

雪宝頂も見納めになりました。

晴天に恵まれて、雪宝頂の眺めを行きと帰りの二度楽しむ幸運に恵まれました。

高原地帯に戻ってきました。

先を急ぎたいところですが、宝石店に連れ込まれました。

入口に飾られていた、琥珀と天珠を首にかけたチベット族の女性の写真です。45kgもあるようで、肩こりのもとにならないかと思ってしまいます。

店内は撮影禁止だったので、配られた天珠のパンフレットの一分のコピーです。

天珠(てんじゅ)はチベットのお守りで、チベット仏教の僧侶が身につける物ですが、現在では装飾品として製造されます。

この天珠が一般に広まったのは、1994年に小牧空港で発生した中華航空140便墜落事故の生存者が身につけていたことがきっかけになったといいます。

中華航空140便墜落事故では、乗客・乗務員の合わせて271名のうち、264名が犠牲になり、乗客7名が重傷を負って、1985年の日本航空123便墜落事故に次ぐ日本史上ワースト2位の航空機事故になりました。

天珠の紹介では、「唯一の生存者が身に着けていた」とよく紹介されていますが、計算が合わいませんね。

天珠は、メノウなどを円筒形に加工し、殊な染料を浸透させて高温で焼き付けて作られます。

天珠は邪悪を払い持つ人に幸運を運ぶパワーストーンということで、ネット上に見られるショップの紹介では、「自然の宇宙の磁気エネルギーを持っており、科学的研究によると、火星から14の要素を含んでいることを発見しました。」なにを言っているのやら。

パワーストーンの効果を信ずるかは人それぞれですが、数万円を出して買う気にはなれません。それよりもこの店での無駄な約1時間の滞在によって、この後の黄龍における行動時間が短くなることが問題です。

黄龍での高山病対策のために酸素缶が配られました。一応持って歩きましたが、使わなかったので返しました。

川主寺を出発すると、一気に高度が上がって、街も眼下に遠ざかっていきました。

車窓からは、雪山も見えだしました。

進行方向に向かって左側に座っていたのですが、右側の方が雪山を良く眺めることができました。帰りを期待することにしました。

峠である雪山梁子に到着して、風景を眺めるための停車になりました。

雪山梁子は、標高4007mあり、富士山よりも高いことから、一般観光客の大多数は最高地点更新ということになるでしょう。

高山病の症状は出ていませんでしたが、やはり空気が薄い感じでゆっくりと歩く必要があり、またカメラを構えてシャッターを切る間に息を止めると、その後は酸欠状態になって大きく深呼吸を繰り返す必要がありました。

青空のもと、祈祷旗の色が映えていました。

峠からは、雪宝頂(5588m)や眠山山脈の眺めが広がっていました。

こちらは、川主寺方面を振り返ったもの。

雪山梁子からは、黄龍の登山口に向かって一気に高度を下げていくことになりました。

黄龍観光を終えての帰りも、快晴が続いて山の眺めを楽しむことができたので、合わせて載せておくことにします。

黄龍から移動すると、ほどなく山の眺めが広がってきました。

魅力的な姿の山ですが、この付近では名も無いその他大勢の山ということになってしまいます。

快適な山岳ハイウェイが続いています。

雪宝頂が再び見えてきました。

朝よりも良く見えています。

いろは坂を思わせる九十九折で一気に高度を上げます。

登るのなら右手の尾根からでしょうかと、ルートを考えてしまいます。

雪山梁子の峠に戻ってきました。朝と違って、バスは素通りして、観光客もほとんどいませんでした。

ごつごつした周囲の岩山が、純白のピラミダルな雪宝頂を余計に際立たせています。

川主寺に向かって下るうちに、前山が次第に雪宝頂を隠していきました。

雪宝頂も見納めになりました。

晴天に恵まれて、雪宝頂の眺めを行きと帰りの二度楽しむ幸運に恵まれました。