ブレッド湖の見学を終えて、次はボストイナ鍾乳洞に向かいました。

スロヴァニアのアドリア海から内陸に入った地域は、カルスト地方と呼ばれ、石灰岩が浸食されてできたカルスト地形の言葉の元になった地です。スロヴェニアには8500以上もの鍾乳洞があるといいますが、このボストイナ鍾乳洞はヨーロッパ最大の規模を有して、スロヴェニアの代表的観光地になっています。

入場は時間が指定されているため、3時過ぎに到着してから4時のガイドツアー開始まで、周辺の土産物屋をのぞきました。

![]()

ボストイナ鍾乳洞のマスコットにもなっているプロテウス(類人魚とも訳されています)。洞窟内に生息する目の退化したホライモリです。鍾乳洞内にも生きたものが展示されていました。

![]()

プロテウスのぬいぐるみ。可愛さが微妙なので買いませんでした。

このプロテウスについては、伝説が残されています。

大昔、ボストイナ鍾乳洞には邪悪な竜が住み、大きな鳴き声とともに、炎を吹き出していた。竜を落ち着かせるため、地元の人々は毎日竜に子羊を食べさせた。食べ終わると、竜はピウカ川まで行って大量の水を飲み寝てしまう。このような日々が続き、地元の人々は絶望していた。どうすればいいか判らず悩み続けていたが、ある日シュミヘル村の賢く勇気のあるヤコブ少年を訪ね、彼に助けを求めた。

死んだ子羊の間に生石灰を入れ、竜が子羊を欲した時に、それを竜の巣に投げ入れた。お腹が空いていた竜はそれをあっという間に食べてしまい、いつものように大量の水を飲んだ。水と生石灰が竜のお腹で混ざると爆発し、竜の残骸があちらこちらに飛び散った。ボストイナの人々はヤコブに大変感謝し、竜の皮から鞄を作りプレゼントした。現在でもボストイナでは、鞄が重要なものとして認識されている。

豪雨の時、川の近くに住む農民たちは、鍾乳洞から流れてきた水の中に不思議な小動物を見つけた。それはお腹を空かせた伝説の竜の子だろうと思った。(ボストイナ鍾乳洞ガイドブックより)

![]()

中央の洞窟入り口は昔使われていたもので、現在は右が乗車口で、左が出口になっています。

![]()

ボストイナ鍾乳洞では、最初の2kmを洞窟鉄道で移動し、その後の1.8kmを徒歩で歩いて見学することになります。携帯ガイドが渡され、日本語を選んでおき、場所のナンバーを入力すると解説が流れて聞くことになります。

![]()

この窟鉄道の通るトンネルは天井がえらく低いところがあり、背の高い外国人に混じっていても思わず首をすくめてしまうことになりました。ジェットコースターに近い恐怖を味わうことができました。洞窟内の疾走は、インディージョーンズ・魔宮の伝説の気分でした。

![]()

途中、古い照明装置の置かれたホールを通過しました。ここはコングレスホールと呼ばれるところのようです。昔はダンスホールとして使われていたといいます。

鍾乳洞の照明は、古くは松明、干し草、蝋燭が用いられてきましたが、1884年、この地方では初めての電気照明が取り付けられました。

![]()

洞窟鉄道の乗車中も、見事な鍾乳石を見ることができました。

この洞窟鉄道の歴史は古く、1872年に全長1534mの線路が敷かれ、観光客は二席しかないトロッコに乗って、ガイドがそれを押して移動しました。1914年にはガソリン機関車に変わって輸送能力は増大し、現在では電気機関車が用いられています。

![]()

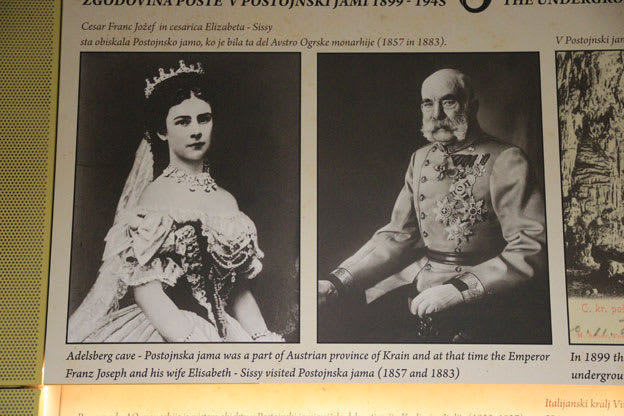

ボストイナ鍾乳洞はヨーロッパで最大規模の鍾乳洞とのことで、スロヴェニア観光のほとんどのツアーに組み込まれていますが、世界遺産には、近くのシュコツィヤン鍾乳洞が登録されています。どうやら、ボストイナ鍾乳洞は、この洞窟鉄道のおかげで選からもれてしまったようです。ただ、見方を変えれば、オーストリア皇帝フランツ1世や、フランツ・ヨゼフ皇帝とエリザベート皇妃をはじめとするハプスブルク家の人々をはじめとする著名人が訪問した歴史的観光地として、別な興味が湧いてきます。

世界遺産は、お勧め観光地のお墨付きでは無いということを忘れてはいけません。

洞窟鉄道を降りてからの徒歩観光では写真撮影禁止になっていたので、ボストイナ鍾乳洞ガイドブックの写真を数枚載せておきます。

![]()

ロシア橋とレペ・ヤメ(美しい洞窟という意味)

最初は橋を通過し、堂内を一周してから橋の下を通過します。鍾乳洞内は、高低差が結構あり、歩くのに体力も使います。

![]()

スパゲティ・ホール。

無数の細いスパゲティ状の鍾乳石が垂れ下がっています。

![]()

ホワイト・ホール

鍾乳石の色は、水に含まれる炭酸カルシウム以外の成分によって色が付きますが、ここは特に純度が高いため白色になっています。

![]()

このボストイナ鍾乳洞のシンボルになっているブリリアントと呼ばれる石筍。

![]()

徒歩観光は、このコンサートで終わりになります。長さ65m、幅と高さと40mで、ボストイナ鍾乳洞で最大のホールです。長らくコンサートなどのイベント会場として使われてきて、床は平らに均されています。

ここは写真撮影が可能になっています。洞窟列車の出発時間まで、記念撮影や売店をのぞいて時間を過ごしました。

![]()

コンサートホールの隅だけでも、見事な鍾乳石を見ることができました。

![]()

中国の桂林やベトナムのハロン湾でも鍾乳洞を見学しましたが、ボストイナ鍾乳洞の鍾乳石はは各段に素晴らしいものでした。

![]()

![]()

![]()

![]()

コンサートホールにある売店には、オーストリア皇帝フランツヨーゼフと皇妃エリザベートの写真が飾ってありました。1857年と1883年の二回訪れているようです。

![]()

再び洞窟列車の乗車しました。

![]()

![]()

帰りは入り口とは違う所の大ホールで列車を降りました。写真の左上がプラットホームになっています。

現在は出口になっている大ホールは、かつては入り口になっていました。ここからピウカ川が地底に吸い込まれていきます。

大ホールは、数世紀の間の松明や蝋燭の照明や外からの埃で、鍾乳石や壁が茶色に変色していますが、第二次大戦中、ドイツ軍の飛行機の燃料庫が置かれ、これを洞窟内を抜けてきたバルチザンが火を付け、一週間燃え続けたため黒色の煤が付いたと言われています。

ボストイナ鍾乳洞は、単なる自然遺産としてだけでなく、観光施設の発展や歴史的事件の場として興味深いものがあります。

![]()

洞窟を出ると、脇をピウカ川が流れ、水車小屋も設けられていました。

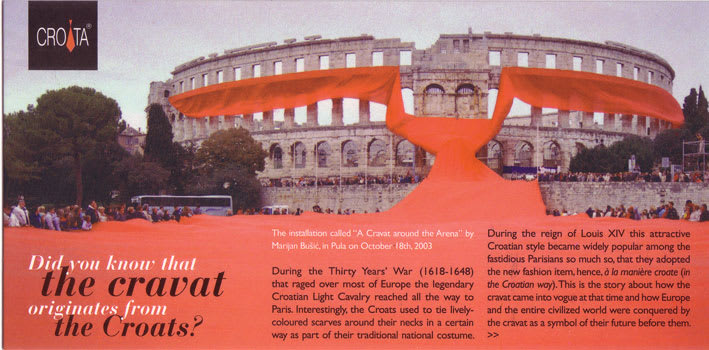

ブレッド湖とこのボストイナ鍾乳洞で、スロヴェニア観光は終わりになり、この後はクロアチアへ国境越えして、宿泊するオパティアに向かいました。旅の終わりにプリトヴィッツェ湖群国立公園からグラーツに抜ける途中、再度スロヴェニアを通過するのですが、ドライブインによるだけでした。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()