アーテシュキャデの見学を終えて旧市街地に向かいました。

![]()

ヤズドは、砂漠の中のオアシス都市として発達したため、特異な建築様式が発達しています。

これは、沈黙の塔でも見たアーブ・アンバールです。ガナート(地下水路)で引いた水の貯水槽をドームで覆い、その周りにバードギール(風採り塔)を立てています。

![]()

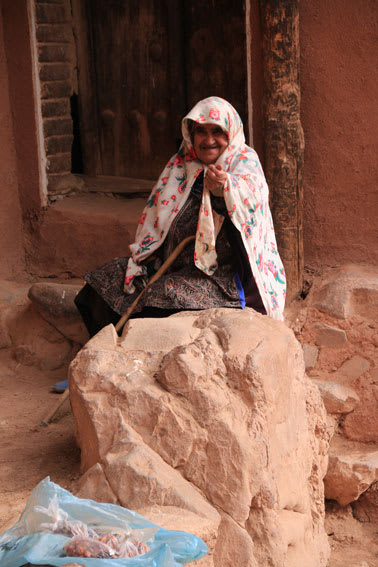

旧市街地の奥に一歩入ると、日干しレンガを積み上げて泥で固めた家の壁が続いています。

![]()

人影も少なく、ひっそりした小路が延びていました。

![]()

補強も兼ねているのか、小路を挟んだ家の間をアーチでつないでいます。

![]()

面白い飾りの施されたドア。

![]()

時が止まったような感じがします。

![]()

奥に進むとどのような眺めが広がっているかと誘われますが、団体ツアーとあって興味のままに彷徨うことはできません。

![]()

![]()

ひと歩きしてバスに戻りましたが、ヤズドの街中では、バードギール(風採り塔)をそこかしこに見ることができました。

![]()

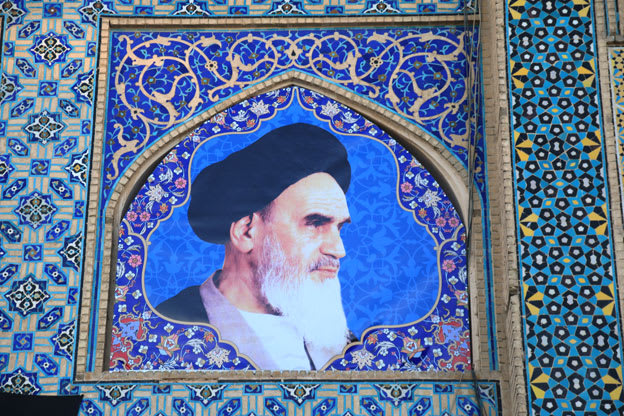

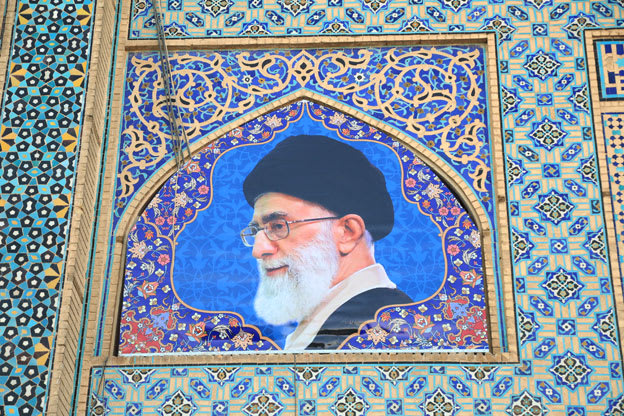

続いて、アミール・チャグマーグのタキーイェを見学しました。裏手でバスを降りると、二本のミナレットが目に飛び込んできました。

![]()

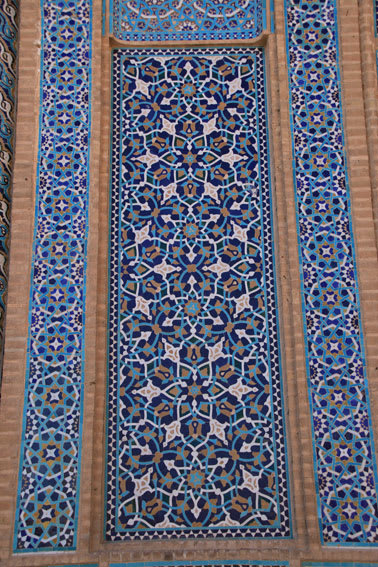

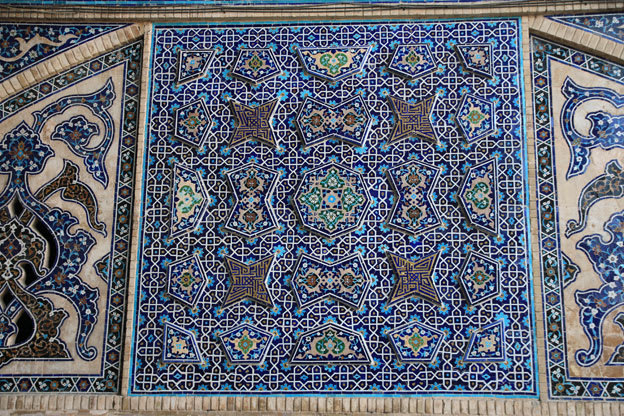

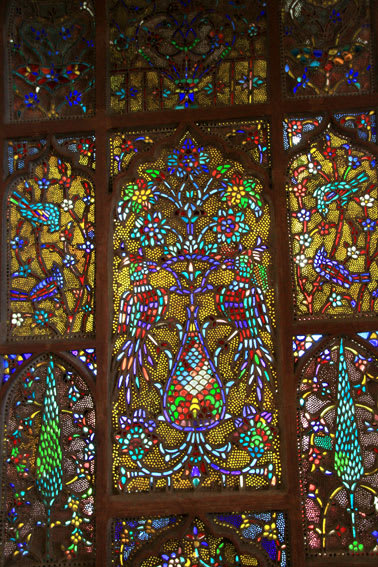

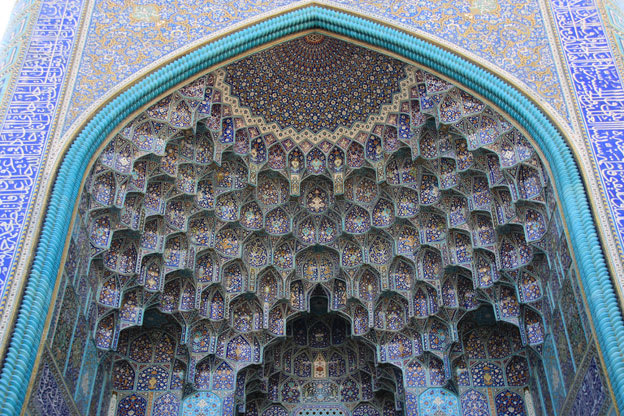

ミナレットは美しいタイル装飾で飾られていました。

![]()

アミール・チャグマーグのタキーイェは、15世紀に建てられてバザールや寺院の複合施設です。

残念ながら逆光のため、正面からは見学しにくい状態でした。

![]()

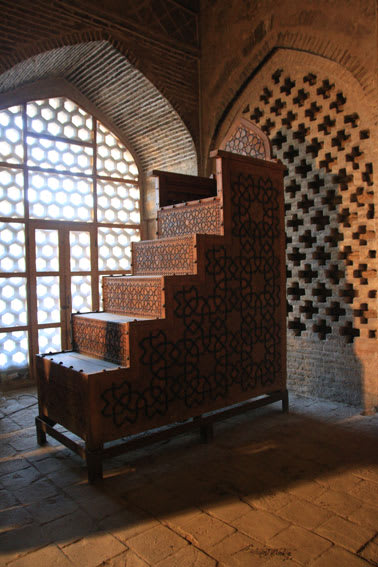

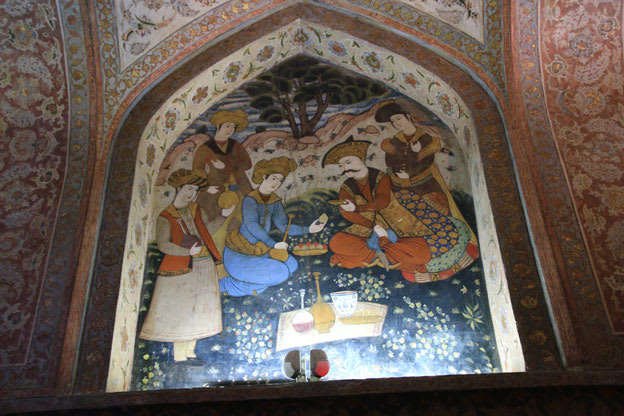

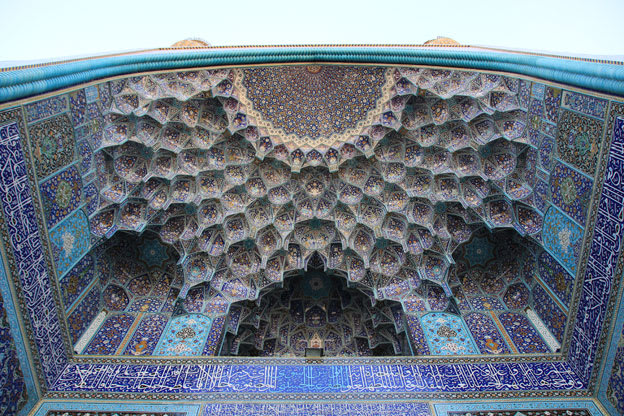

入り口上部の装飾。

![]()

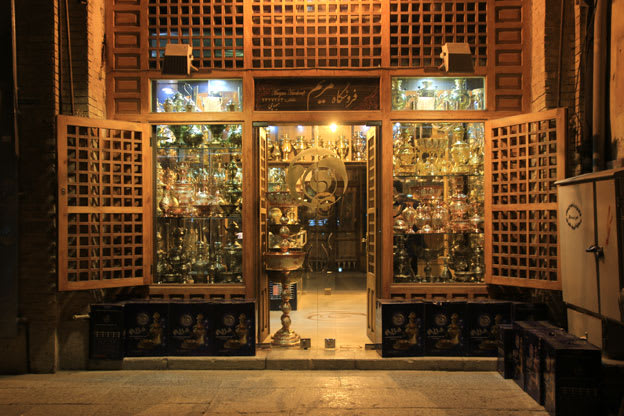

広場には、大きなナフルが置かれていました。

ここは、預言者ムハンマドの孫でシーア派十二イマームの3代目イマームのホセインゆかりの地で、彼が殉教したモハッラムの月(イスラム暦の1月)に殉教劇が行われ、彼の棺を模したナフルをかつぎ、人々が鎖で自分の体を鞭打って哀悼の意を表現するといいます。

![]()

アミール・チャグマーグのタキーイェの前は広場になっており、周辺には古い家並みが広がっていました。

![]()

広場にあった噴水。何の像かは判りません。

![]()

ヤズドでの見学を終えて街を去ろうとした時、再度車窓からアミール・チャグマーグのタキーイェを眺めることができました。

ヤズドは、砂漠の中のオアシス都市として発達したため、特異な建築様式が発達しています。

これは、沈黙の塔でも見たアーブ・アンバールです。ガナート(地下水路)で引いた水の貯水槽をドームで覆い、その周りにバードギール(風採り塔)を立てています。

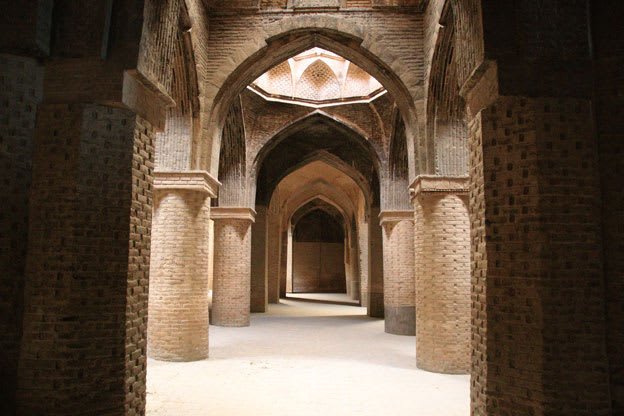

旧市街地の奥に一歩入ると、日干しレンガを積み上げて泥で固めた家の壁が続いています。

人影も少なく、ひっそりした小路が延びていました。

補強も兼ねているのか、小路を挟んだ家の間をアーチでつないでいます。

面白い飾りの施されたドア。

時が止まったような感じがします。

奥に進むとどのような眺めが広がっているかと誘われますが、団体ツアーとあって興味のままに彷徨うことはできません。

ひと歩きしてバスに戻りましたが、ヤズドの街中では、バードギール(風採り塔)をそこかしこに見ることができました。

続いて、アミール・チャグマーグのタキーイェを見学しました。裏手でバスを降りると、二本のミナレットが目に飛び込んできました。

ミナレットは美しいタイル装飾で飾られていました。

アミール・チャグマーグのタキーイェは、15世紀に建てられてバザールや寺院の複合施設です。

残念ながら逆光のため、正面からは見学しにくい状態でした。

入り口上部の装飾。

広場には、大きなナフルが置かれていました。

ここは、預言者ムハンマドの孫でシーア派十二イマームの3代目イマームのホセインゆかりの地で、彼が殉教したモハッラムの月(イスラム暦の1月)に殉教劇が行われ、彼の棺を模したナフルをかつぎ、人々が鎖で自分の体を鞭打って哀悼の意を表現するといいます。

アミール・チャグマーグのタキーイェの前は広場になっており、周辺には古い家並みが広がっていました。

広場にあった噴水。何の像かは判りません。

ヤズドでの見学を終えて街を去ろうとした時、再度車窓からアミール・チャグマーグのタキーイェを眺めることができました。