第6日目は、まず、ハセガワ・メモリアル・パブリック・スクールの見学を行いました。

学生が次から次に登校してきていました。

![]()

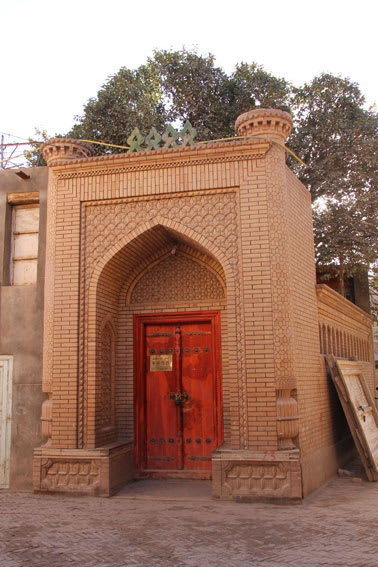

立派な校舎が設けられていました。

![]()

入り口の壁には、ハセガワ・メモリアル・パブリック・スクール創設の由来を記したプレートが飾られています。

![]()

ハセガワ・メモリアル・パブリック・スクールは、フンザの裏手に聳えるウルタル?峰で雪崩によって亡くなった登山家長谷川恒夫氏の、遭難の際の村人の協力のお礼として、また故人の遺志によって、奥様が日本で募金を集めて建てられた学校です。1997年の開校なので、歴史も積み重ねてきています。

学校内の廊下には、長谷川恒夫氏の写真が飾られています。

谷川恒夫氏のウルタル?峰登山については、後で触れることにしましょう。

![]()

この学校には、4才から18才の幼稚園児から高校1年に相当する学生が、男女共学で学んでいます。

![]()

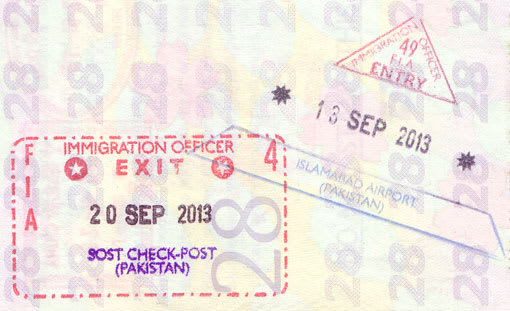

子供たちが、教室の窓から、興味深そうに見学者を眺めています。

![]()

![]()

朝礼の合図で、ドラムが鳴らされました。

![]()

朝礼のために校庭に整列しました。校庭の向こうには、ディランが白きたおやかな峰を見せていました。

![]()

整った顔つきの子が多いですね。

![]()

![]()

先生が号令をかけていました。

![]()

国旗と校旗の掲揚。

![]()

号令で向きを変えています。

![]()

一団高い所に合唱団が立って、一同国歌の斉唱。日本人を歓迎する歌も歌ってくれました。

![]()

![]()

座って先生の訓話を聞いていました。

![]()

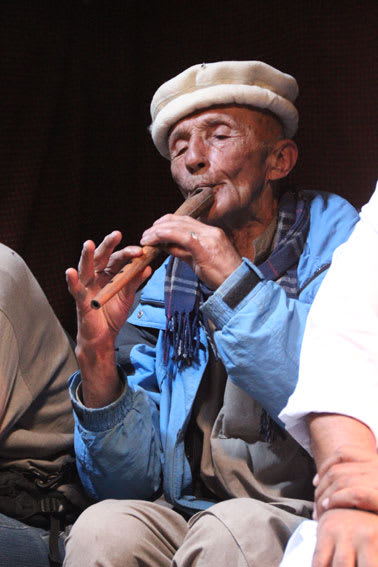

歓迎の印ということで、フンザダンスの披露。

![]()

フンザダンスは、子供の頃から身についているようです。

![]()

![]()

校庭からは、ウルタルも見えています。風景という点に関しては、素晴らしい所にこの学校は建てられています。

![]()

授業風景も見せてもらいました。幼稚園児の教室です。

![]()

服装も整っており、非常に教育レベルの高い学校であることが判ります。

イスラム世界では、女性は家に閉じこもっておれという考えが強く、パキスタンでも女性の教育権利を否定するイスラム過激派によるテロ行為の「マララさん襲撃事件」さらに学校爆破事件が起きて、世界に衝撃を与えています。初等教育を受けられずにいる子どもは、世界でおよそ5700万人に上り、国別ではパキスタンがおよそ540万人で、世界で2番目に多くなっています。

とこがフンザの人々が信仰しているイスマーイール派の教義は緩やかで、お祈りの習慣も個人に任されおり、女性は家に引きこもっている必要はないと考えられ、女性の教育、社会参加が盛んになっています。フンザの谷の識字率は、パキスタンの中で最高の90%以上になっているようです。

![]()

歌に続いて、フンザダンス。

![]()

他の教室ものぞかせてもらいました。

![]()

授業は英語で行われています。

![]()

校長先生と懇談。若い先生で驚かされました。

![]()

日本の商社の寄付も行われていました。

![]()

コンピューター室も設けられていました。

![]()

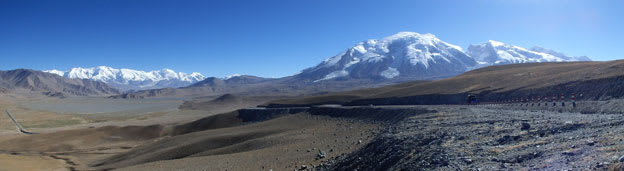

校庭に出て、朝のすがすがしい空気の中のディランを眺めました。

![]()

![]()

校庭からのウルタルの眺め。

![]()

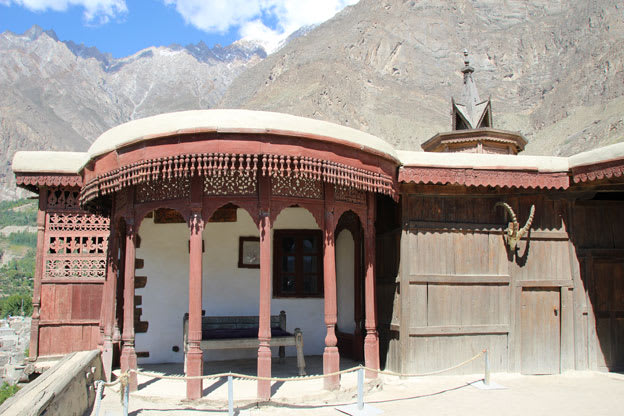

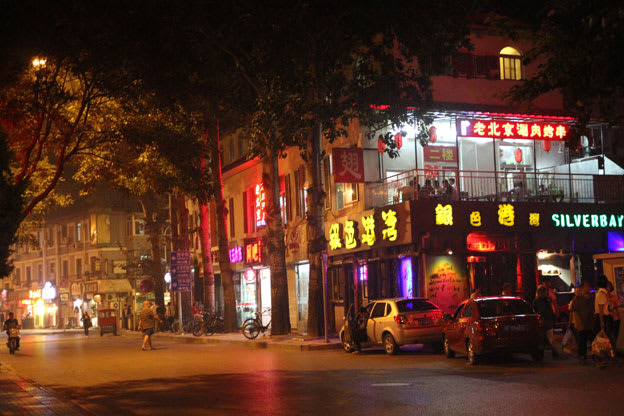

ハセガワ・メモリアル・パブリック・スクールの見学を終えて、バルティット・フォートの見学のために、歩いてバザール方向に戻りました。

その途中で眺めたラカポシ。

![]()

長谷川恒夫氏が亡くなったウルタル?峰も、全貌を見せてきました。

学生が次から次に登校してきていました。

立派な校舎が設けられていました。

入り口の壁には、ハセガワ・メモリアル・パブリック・スクール創設の由来を記したプレートが飾られています。

ハセガワ・メモリアル・パブリック・スクールは、フンザの裏手に聳えるウルタル?峰で雪崩によって亡くなった登山家長谷川恒夫氏の、遭難の際の村人の協力のお礼として、また故人の遺志によって、奥様が日本で募金を集めて建てられた学校です。1997年の開校なので、歴史も積み重ねてきています。

学校内の廊下には、長谷川恒夫氏の写真が飾られています。

谷川恒夫氏のウルタル?峰登山については、後で触れることにしましょう。

この学校には、4才から18才の幼稚園児から高校1年に相当する学生が、男女共学で学んでいます。

子供たちが、教室の窓から、興味深そうに見学者を眺めています。

朝礼の合図で、ドラムが鳴らされました。

朝礼のために校庭に整列しました。校庭の向こうには、ディランが白きたおやかな峰を見せていました。

整った顔つきの子が多いですね。

先生が号令をかけていました。

国旗と校旗の掲揚。

号令で向きを変えています。

一団高い所に合唱団が立って、一同国歌の斉唱。日本人を歓迎する歌も歌ってくれました。

座って先生の訓話を聞いていました。

歓迎の印ということで、フンザダンスの披露。

フンザダンスは、子供の頃から身についているようです。

校庭からは、ウルタルも見えています。風景という点に関しては、素晴らしい所にこの学校は建てられています。

授業風景も見せてもらいました。幼稚園児の教室です。

服装も整っており、非常に教育レベルの高い学校であることが判ります。

イスラム世界では、女性は家に閉じこもっておれという考えが強く、パキスタンでも女性の教育権利を否定するイスラム過激派によるテロ行為の「マララさん襲撃事件」さらに学校爆破事件が起きて、世界に衝撃を与えています。初等教育を受けられずにいる子どもは、世界でおよそ5700万人に上り、国別ではパキスタンがおよそ540万人で、世界で2番目に多くなっています。

とこがフンザの人々が信仰しているイスマーイール派の教義は緩やかで、お祈りの習慣も個人に任されおり、女性は家に引きこもっている必要はないと考えられ、女性の教育、社会参加が盛んになっています。フンザの谷の識字率は、パキスタンの中で最高の90%以上になっているようです。

歌に続いて、フンザダンス。

他の教室ものぞかせてもらいました。

授業は英語で行われています。

校長先生と懇談。若い先生で驚かされました。

日本の商社の寄付も行われていました。

コンピューター室も設けられていました。

校庭に出て、朝のすがすがしい空気の中のディランを眺めました。

校庭からのウルタルの眺め。

ハセガワ・メモリアル・パブリック・スクールの見学を終えて、バルティット・フォートの見学のために、歩いてバザール方向に戻りました。

その途中で眺めたラカポシ。

長谷川恒夫氏が亡くなったウルタル?峰も、全貌を見せてきました。