「第7室 メヒカ(アステカ)」は、この博物館の最大の見どころになっています。

アステカは、1325年~1521年に栄え、最盛期にはメキシコ中央部のほとんどに版図を広げました。

入室すると、奥に巨大な太陽の石が見えてきますが、その前にアステカが大国になるまでの歴史を振り返りましょう。

![]()

レプリカですが「巡礼絵巻」と呼ばれる展示物があり、これにアステカ建国までの歴史が記されています。

メキシコの国章に関連して先に述べましたが、北部で生活していたアステカ人は、自分たちの神ウィツィロポチトリの導きで、新天地を求めて放浪の旅に出ました。

その途中、ウィツィロポチトリ神から、「お前たちはアステカではなくメシカと呼ぶように」とのお告げがでました。このメシカが、メヒコに少し変化して、後のメキシコの由来になりました。ただ、慣例的にこれ以後もアステカ人あるいは文明と呼ぶことにします。

メキシコ中央部にやってきたものの、すでに良い場所は他の国に支配されていました。仮住まいしていると、ある時、神官が「サボテンの上に蛇を食らう鷲がいる土地こそがお前たちの土地である」という神託を下しました。彼らがメキシコ盆地のテスココ湖上の島に上陸した時、まさにその光景を見たことから、その島の周りの浅瀬を埋め立てて、テノチティトランという都市を築きました。1325年に、アステカ人はついに自分の国を持つことになりました。

![]()

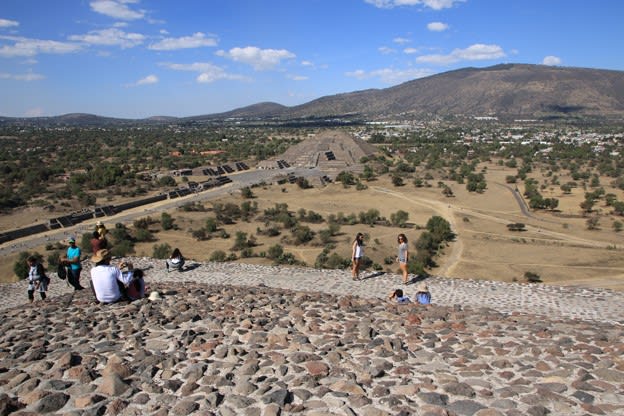

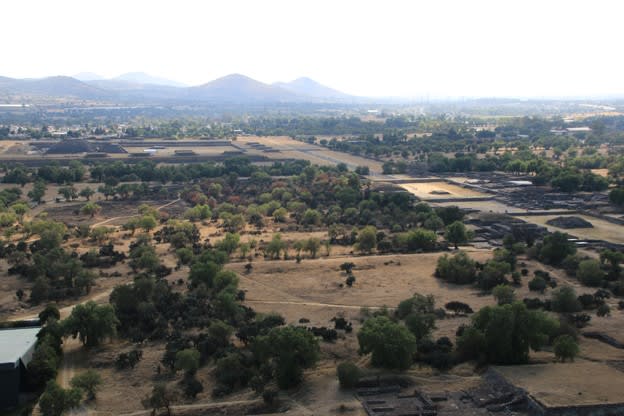

テスココ湖上の島に築かれたテノチティトランの復元模型。

当初、アステカはメキシコ盆地の最大勢力であるアスカポツァルコの庇護を受けていましたが、1428年にアスカポツァルコを滅亡させてアステカ帝国が誕生しました。周辺の国々を従属国として重税を課して栄え、1519年にコルテス率いるスペイン人が到来した時点で、アステカの支配は約20万平方キロメートルに及び首都テノチティトランの人口は数十万人に達し、当時、世界最大級の都市になっていました。コルテス率いるスペイン人の攻撃によってテノチティトランが陥落した1521年がアステカ終焉の時となりました。

![]()

中央の大神殿は1487年に完成したもので、上には、右にウィツィロポチトリの神殿、左にトラロックの神殿が置かれていました。

1519年11月8日にコルテス率いるスペイン軍がテノチティトランに入場する際には、水の上に浮かぶ都市のあまりの壮麗さに呆然とし、夢かと思ったそうです。

テノチティトランは現在のメキシコシティのソカロ地区にあったのですが、残念なことにスペイン人によって破壊されて、その跡地にはメトロポリタン・カテドラル他の建物が建てられてしまい、僅かにテンプロ・マヨールの遺跡が見られるだけになっています。

![]()

脇には、神殿の大きな復元模型が置かれていました。

![]()

発掘された頭蓋骨や黒曜石のナイフ。

![]()

「第7室 メヒカ(アステカ)」の展示物を、入口から見ていきましょう。

ジャガーの石像。ネコに見えますが。

「クアウシカリ」と呼ばれるもので、背の中央の穴に生贄の心臓を入れるために使われました。アステカの人々は、太陽の寿命を延ばすために生贄になることを崇高な行為であると考えていました。そのため、戦勝記念や神殿の落成式、王の即位式、月に1回以上あるお祭りで、何百、何千もの人々が殺されたようです。神殿は、こびりついた血で黒々として、異臭を放っていたといいます。さらに、死体の皮を剥いで着たり、死体の肉を皆で配分して食べたりと、現代人にはタブーの一線を越してしまっています。

![]()

円形の台座。

![]()

側面には戦う戦士のレリーフが飾られています。

![]()

左の像は、戦いと太陽の神であるウィツィロポチトリの母のコアトリクエ。右の像は火と光の神シュウテクトリ。

![]()

コヨルシャウキ女神の頭部。アステカの月の女神で「黄金の鈴」を意味し、頬や帽子に鈴の模様が彫られています。大地母神コアトリクエの娘で、ウィツィロポチトリの姉にあたります。

![]()

太陽の石(アステカ・カレンダー)。

直径は3.6mあり、メキシコシティ中心部にある大聖堂の修復工事中に発見されました。中央は擬人化された太陽で、口から出ているのは人身供養用のナイフ。

太陽の周りにある4つの絵文字は既に滅んでいる4つの太陽を表しています。第1の時代はジャガー、第2の時代は大風、第3の時代は火の雨、第4の時代は洪水によって滅んだと考えられ、現在は第5の太陽の時代になります。なお、第5の太陽の時代は、大地震で滅ぶことになっているようです。

中央の太陽の周りの絵文字はジャガー、風、火の雨、水を表しています。

次の2番目の輪にはナワトル語の20の暦名。3番目の輪には装飾模様、4番目の輪にはトルコ石と翡翠のシンボル、春分・夏至・秋分・冬至のシンボル。最も外側には2匹のシウコアトル(トルコ石ないし火のヘビ)。2匹のヘビは下で向かい合い、大きく口を開けています。

![]()

太陽の石(アステカ・カレンダー)の中央部。

![]()

脇に説明版が置かれていましたが、日本語の説明が無いと理解できませんね。

![]()

コアトリクエ像。この博物館で有名な展示品のひとつです。

「ヘビの婦人」を意味するアステカの大地母神で、アステカ人をティノチティトランに導いた最高神ウィツィロポチトリの母です。

最上部の二匹の蛇を対面させたものが頭で、口からはヘビの牙と先が2つに分かれたヘビの舌が出ています。首から両肩にかけて流れ出す血がヘビの頭の形で表され、腕を形作っています。切り取られた人間の手と心臓と頭蓋骨が女神のペンダント。スカートは曲がりくねった無数のヘビ。

首から流れ出すヘビは豊穣祈願を、手・心臓・頭蓋骨でできたペンダントは太陽を養うために人の血と生贄が必要なことを表し、この像は人の誕生と死を象徴してているとのこと。

![]()

コアトリクエ像の上部。

![]()

死の神ミクトランテクトリの司祭の像。

アステカの死後の世界は、天と地下階に振り分けられますが、日頃の善行ではなく、死に方で決められます。生贄と戦死した人の魂は東の天国、お産で死んだ人の魂は西の天国に住みます。4年後には、ハチドリや美しい蝶に生まれ変わります。

また、水死、落雷死など雨や水に関係して死んだ人、小人や不具者、皮膚病、伝染病、痛風の人々はトラロックに愛されて、天界の4層目にあるトラロックが支配するトラロカンという楽園に住むことができます。

それ以外の人々は、地下世界のミクトランに行くことになります。冥界では大風が吹き、ナイフが降ってきたり、怪物と戦う必要もあります。食べ物は、虫や毒草。途中では、心臓を取り出して捧げることも行う必要があります。4年の苦難の旅の後に冥界の王のミクトランテクトリのもとに辿りつくと、魂は完全に消滅してしまいます。

死後の3コースから選ぶなら、暴飲暴食で痛風になって死ぬのが一番良さそうですがね。

![]()

死の神ミクトランテクトリの司祭の腰の部分のレリーフのように見えます。

![]()

シワテテオの像。

アステカでは将来戦士となる男子を出産する際に命を落とした女性は、みなシワテテオという神になるとされました。

彼女らは戦場で死んだ戦士の魂を運ぶ役割をしたと言われ、骸骨の頭と鉤爪を持っています。

![]()

![]()

これも暦でしょうか。

![]()

サルのように見えますが、ケツァルコアトル神もしくはケツァルコアトルの神官の像のようです。

羽毛のあるヘビの姿をしていたケツァルコアトル神も、各地の色んな神の要素が加わっていき、アステカのころにはこのような姿になったようです。

![]()

鷲の頭飾りを付けた鷲の戦士像。アエロメヒコ航空のロゴマークのもとになっています。

アステカ軍は、好戦的で戦闘能力が高く、アステカが滅んだのはスペイン人の持ち込んだ天然痘に負けたのと同時に、戦闘の際にスペイン人を殺害せず、生贄のために捕虜にするのに手間取ったかととも言われています。

また、アステカには、かつてテスカトリポカ(ウィツィロポチトリ)神に追いやられた、白い肌をもつケツァルコアトル神が「一の葦」の年(西暦1519年にあたる)に戻ってくる、という伝説が存在しました。「一の葦」の年の2年前(1517年)から東沿岸に現れるようになったスペイン人は、帰還したケツァルコアトル一行ではないかと受け取られ、アステカのスペイン人への対応を迷わせることになったとも言われています。

![]()

これも鷲の戦士像でしょうか。

![]()

![]()

![]()

「花の王子で青春・愛・踊り・詩・劇」などを司る神ショチビリ。

![]()

![]()

小さな水晶の彫り物が展示されていました。

![]()

そこで目に留まったのは、水晶髑髏(クリスタル・スカル)。

小さくて期待外れですが、ここに展示してあるので、本物の出土品でしょう。

現在、十数個が確認されており、そのほとんどがマヤ文明やアステカ文明、インカ帝国といった中南米の考古遺物とされています。当時の技術水準から考えてあまりにも精巧に造られているとも思えるためにオーパーツとして取り上げられますが、本当に出土品であるかどうかについて懐疑的な説があります。

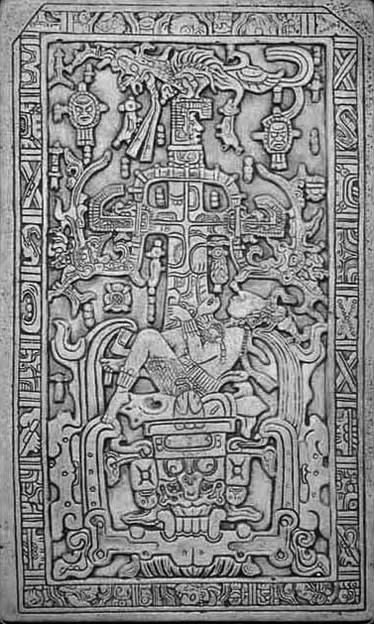

なお、オーパーツ「OOPARTS」とは、英語の「out-of-place artifacts」を略したもので、それらが発見された場所や時代とはまったくそぐわないと考えられる物品を指します。メソ・アメリカ文明関係では、この水晶髑髏の他に「パレンケ王の石棺の浮き彫り」が例として挙げられます。これについては、後ほど。

道具による加工痕が無いとされていた水晶髑髏でも、走査型顕微鏡の精査ではダイヤモンド研磨剤による切削痕が見られて、人工物と判明したものもあります。一方、時間をかけて磨いていけば人間の手でも髑髏への加工は可能とも言われています。

![]()

クリスタル・スカルで、思い起こすのは、インディー・ジョーンズシリーズ第4作「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」でしょう。ここに登場するクリスタル・スカルは、細長く宇宙人のものとされていますが、マヤやインカ人には生後4~5月に頭に矯正器具を取り付けて頭蓋変形を起こすという習慣がありました。

「水晶ドクロは全部で13個あり、全てが再び一ヶ所に集結した時、宇宙の謎が暴かれる」「2012年までに一箇所に集めないと世界は滅びる」といった元ネタ不明の説があるようですが、この映画の中で13人の宇宙人の骸骨が登場したのも、この説に基づいていたのでしょうか。

インディー・ジョーンズシリーズは好きな映画ですが、この第4作には失望しました。神秘主義(オカルティズム)あるいは超常現象の話であってこそのインディー・ジョーンズです。最後に宇宙人と宇宙船が出てきて、B級SF映画に成り下がってしまいました。

![]()

黒曜石の壺。猿は雨を降らす雲を象徴しているようです。見事な研磨面です。

![]()

ケツァール鳥のはねで作られた頭飾りのレプリカ((1952年に作製)。

アステカ王モクテスマが 征服者コルテスに献上したと言う頭飾りのレプリカで、 オリジナルはウィーン民族博物館にあります。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()