アルチ村の中心となる広場に面して、宿泊するホテルのジムスカンホリデイホームがありました。

![]()

中庭を挟んで旧館と新館が並んでいました。

![]()

泊まったのはこちらの旧館でした。

![]()

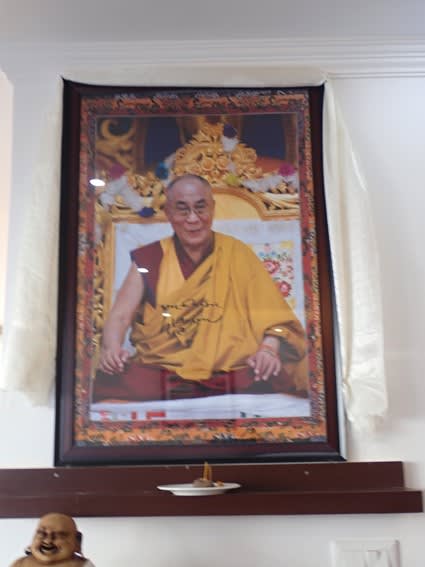

レセプションには、ダライ・ラマの肖像が飾られていました。ダライ・ラマは、「チベットとチベット人の守護者にして象徴」であるにもかかわらず、中国共産党の弾圧によって、けっしてチベットでは掲示が許されない肖像です。現在の中国チベットでは、文化大革命と現在の共産党政権の弾圧によって失われたチベット文化の遺産が、ここラダックでは残されていることが判ります。

![]()

泊まった部屋。質素ですが、リゾートに来たわけではないので、寝るには充分です。

![]()

昼食後、アルチ村の見学とアルチ僧院とツァツァプリ僧院の建学を行いました。

![]()

アルチ僧院への参道の途中には、土産物屋が店を広げていました。

![]()

何軒も土産物屋があることからも、アルチ村がラダック地方の重要な観光地であることが判ります。

![]()

参道を歩いていくと、リンチェン・サンポゆかりの木がありました。

958年に西チベットで生まれたリンチェン・サンポは、グゲ王の命令で、22人の若者と共に

インドのカシミールに留学し、ようやくもう一人と共に生還しました。リンチェン・サンポは、カシミールで当時最新の仏教哲学を密教を学び、インドからもたらされた経典・論書の翻訳を行ったことからロツァワ(翻訳官)と頭に付けて、ロツァワ・リンチェン・サンポと呼ばれるようになりました。チベット仏教史の中では、旧約(ニンマ)と新訳(サルマ)という時代区分がありますが、リンチェン・サンポとナーランダから来た学僧のアティーシャが、チベット仏教史の新しい時代を切り開いたといいます。

リンチェン・サンポは、翻訳の他にも、インドへ3度留学して17年滞在し、建築家、画家、仏師を連れて帰国し、伝説では108の寺院を建立したといいます。

![]()

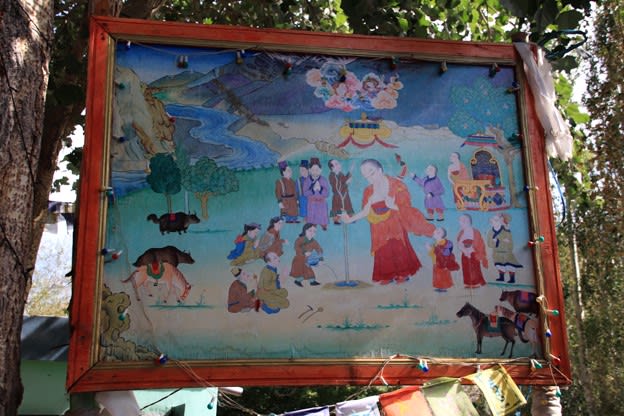

木には、リンチェン・サンポの伝説を現す絵が掲げられていました。

リンチェン・サンポが旅の途中にアルチを訪れた時、寺を造って欲しいと頼まれました。どれほど時間がかかるか判らないが、戻ってきた時に考えましょうということで、杖を地面にさし、それまで大切にしてくださいと言い残しました。リンチェン・サンポが戻ってきた時には、杖は木に育っていました。ここが特別な地であることを知り、お寺を建てました。これがアルチ僧院建立の伝説だといいます。この木は、その末裔のようです。

なにやら弘法大師の伝説に似ています。弘法大師の杖は、井戸や温泉を掘りだしたり、木になったり大活躍です。長野県には、「弘法大師のさかさ杖」という木もあります。チベット仏教と日本の密教の関係性の一つといっては言い過ぎでしょうけど。

![]()

アルチ僧院の建学の前に、インダス川の見学に向かいました。

![]()

インダス川を見下ろす高台に出ました。

![]()

上流方向の眺め。

この後、アルチ僧院とツァツァプリ僧院の見学を行いましたが、先にアルチ村内での見学事項をまとめます。

![]()

三日目、ラマユル僧院の見学後、アルチ村の民家を訪問しました。土産物屋の隣に訪問する民家がありました。

![]()

二階建ての建物でした。

![]()

居間。ストーブで調理するようです。

![]()

バター茶を味見させてくれました。

茶にヤクの乳から作られたギーと呼ばれるヤクバターと岩塩を加え、ドンモと呼ばれる木の筒に入れて攪拌します。

![]()

乾燥した気候で失われがちな水分、脂肪分、熱量と塩分を効率的に補給することができ、暖も取れるため1日に10回ほどは飲むといいます。はっきり言って、バターの香りがきつく、苦手な味でした。

![]()

続いて、現地ガイドがツァンパを作ってくれました。小麦にバター、砂糖を入れて練り上げます。

![]()

素朴な味でした。

![]()

壁に掛けてあった伝統的な髪飾りのペラクを見せてもらいました。トルコ石でできています。

![]()

家の外に出ると、子牛がいました。

![]()

門から出ようとすると、親牛が帰ってきました。川岸の狭い平地にある村ですが、それでも牛を飼っていました。

![]()

夕暮れ時の風景。タルチョの下がる向こうに半月が昇っていました。

![]()

夜になったところで、ホテルの屋上に上がって星空を見ました。ミニ三脚が役にたちました。

カシオペア座が見えているようです。

![]()

天頂。

![]()

南側の眺め。

![]()

月が山陰に入るのを待って、1時間後に再び屋上に上がりました。

![]()

北側の眺め。

![]()

天頂。天の川が写っているようです。

![]()

南側の眺め。家の灯りも少なくなっていました。

アルチ村の夜は灯りも少なく、星空観察には適していました。

![]()

朝の風景。奥の高台に見えているのは、ツァツァプリ僧院です。

![]()

険しい山稜も見えていました。

この後で宿泊することになるレーは、それなりに大きな街なので、アルチでラダックの地方集落を見学することができました。

中庭を挟んで旧館と新館が並んでいました。

泊まったのはこちらの旧館でした。

レセプションには、ダライ・ラマの肖像が飾られていました。ダライ・ラマは、「チベットとチベット人の守護者にして象徴」であるにもかかわらず、中国共産党の弾圧によって、けっしてチベットでは掲示が許されない肖像です。現在の中国チベットでは、文化大革命と現在の共産党政権の弾圧によって失われたチベット文化の遺産が、ここラダックでは残されていることが判ります。

泊まった部屋。質素ですが、リゾートに来たわけではないので、寝るには充分です。

昼食後、アルチ村の見学とアルチ僧院とツァツァプリ僧院の建学を行いました。

アルチ僧院への参道の途中には、土産物屋が店を広げていました。

何軒も土産物屋があることからも、アルチ村がラダック地方の重要な観光地であることが判ります。

参道を歩いていくと、リンチェン・サンポゆかりの木がありました。

958年に西チベットで生まれたリンチェン・サンポは、グゲ王の命令で、22人の若者と共に

インドのカシミールに留学し、ようやくもう一人と共に生還しました。リンチェン・サンポは、カシミールで当時最新の仏教哲学を密教を学び、インドからもたらされた経典・論書の翻訳を行ったことからロツァワ(翻訳官)と頭に付けて、ロツァワ・リンチェン・サンポと呼ばれるようになりました。チベット仏教史の中では、旧約(ニンマ)と新訳(サルマ)という時代区分がありますが、リンチェン・サンポとナーランダから来た学僧のアティーシャが、チベット仏教史の新しい時代を切り開いたといいます。

リンチェン・サンポは、翻訳の他にも、インドへ3度留学して17年滞在し、建築家、画家、仏師を連れて帰国し、伝説では108の寺院を建立したといいます。

木には、リンチェン・サンポの伝説を現す絵が掲げられていました。

リンチェン・サンポが旅の途中にアルチを訪れた時、寺を造って欲しいと頼まれました。どれほど時間がかかるか判らないが、戻ってきた時に考えましょうということで、杖を地面にさし、それまで大切にしてくださいと言い残しました。リンチェン・サンポが戻ってきた時には、杖は木に育っていました。ここが特別な地であることを知り、お寺を建てました。これがアルチ僧院建立の伝説だといいます。この木は、その末裔のようです。

なにやら弘法大師の伝説に似ています。弘法大師の杖は、井戸や温泉を掘りだしたり、木になったり大活躍です。長野県には、「弘法大師のさかさ杖」という木もあります。チベット仏教と日本の密教の関係性の一つといっては言い過ぎでしょうけど。

アルチ僧院の建学の前に、インダス川の見学に向かいました。

インダス川を見下ろす高台に出ました。

上流方向の眺め。

この後、アルチ僧院とツァツァプリ僧院の見学を行いましたが、先にアルチ村内での見学事項をまとめます。

三日目、ラマユル僧院の見学後、アルチ村の民家を訪問しました。土産物屋の隣に訪問する民家がありました。

二階建ての建物でした。

居間。ストーブで調理するようです。

バター茶を味見させてくれました。

茶にヤクの乳から作られたギーと呼ばれるヤクバターと岩塩を加え、ドンモと呼ばれる木の筒に入れて攪拌します。

乾燥した気候で失われがちな水分、脂肪分、熱量と塩分を効率的に補給することができ、暖も取れるため1日に10回ほどは飲むといいます。はっきり言って、バターの香りがきつく、苦手な味でした。

続いて、現地ガイドがツァンパを作ってくれました。小麦にバター、砂糖を入れて練り上げます。

素朴な味でした。

壁に掛けてあった伝統的な髪飾りのペラクを見せてもらいました。トルコ石でできています。

家の外に出ると、子牛がいました。

門から出ようとすると、親牛が帰ってきました。川岸の狭い平地にある村ですが、それでも牛を飼っていました。

夕暮れ時の風景。タルチョの下がる向こうに半月が昇っていました。

夜になったところで、ホテルの屋上に上がって星空を見ました。ミニ三脚が役にたちました。

カシオペア座が見えているようです。

天頂。

南側の眺め。

月が山陰に入るのを待って、1時間後に再び屋上に上がりました。

北側の眺め。

天頂。天の川が写っているようです。

南側の眺め。家の灯りも少なくなっていました。

アルチ村の夜は灯りも少なく、星空観察には適していました。

朝の風景。奥の高台に見えているのは、ツァツァプリ僧院です。

険しい山稜も見えていました。

この後で宿泊することになるレーは、それなりに大きな街なので、アルチでラダックの地方集落を見学することができました。