5日目は、メリダからカンクンへと移動し、その途中、チチェン・イツァー遺跡とシケケンセノーデを見学することになりました。

チチェン・イッツァは、ユカタン半島北部中央のメリダから東へ120kmの距離に位置し、カリブ海に面したリゾートとして人気の高いカンクンへの途上にあることから、多くの観光客が訪れています。

チチェン・イッツァは、古典期終末期から後古典期前期の、800年頃から1200年過ぎにかけて栄えた代表的なマヤ遺跡です。ユカタン半島の芸術、宗教、経済の中心地として栄え、メキシコ中央高原のトルテカ様式と マヤのプーク様式が混在して見られます。

人気の観光地とあって、入口には立派な施設が設けられていました。

![]()

ゲートを入ったところには、マヤカレンダーの申込所がありました。誕生日や結婚記念日などを、マヤカレンダーに基づいて現すサービスで、印刷物を見学後に受け取ることになります。これについては、後ほどに触れます。

![]()

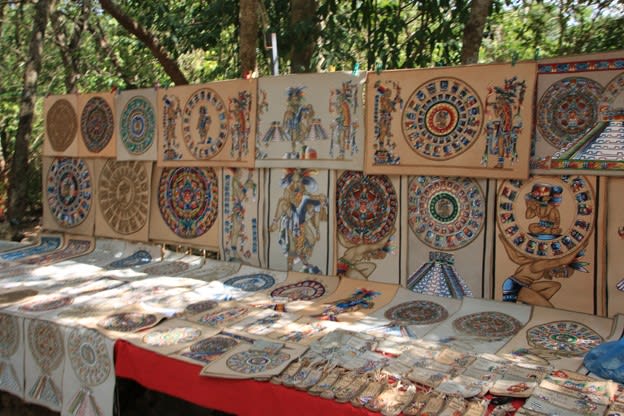

遺跡の中の通路沿いには、土産物屋が並んでいました。

![]()

遺跡内は広くて見学時間も長くなるので、土産物屋は眺めて通り過ぎるだけになりました。

![]()

まず南に進むと、四方に階段がある小型のピラミッドである高僧の墳墓が現れました。上部の神殿からは地下の洞窟へトンネルが通じており、そこから骨や副葬品が見つかった為にオサリオ(納骨堂)と名付けられたといいます。

![]()

階段の両脇に蛇の彫刻が置かれています。蛇は片方が羽毛のある蛇(ククルカン)で、もう片方は羽毛が無く雲の蛇とのことですが、見分けはつきません。

![]()

さらに南に歩いて行くと見えてきたのは、鹿の家。

![]()

カラコル(別名天文台)の前にやってきました。大きな基壇の上に円形の建造物があり、円形の建物の中にある螺旋階段の形からカラコル(貝)と呼ばれています。また、天文観測に用いられたようで天文台とも呼ばれています。

![]()

円形の建造物には、チャーク像も飾られています。

![]()

広場に面して、赤い家があります。基礎と屋根飾りに赤い色が残っていたのでこの名で呼ばれています。

さらに南に進むと、プーク様式の浮彫が美しい尼僧院などの遺跡があるようですが、引き返しになりました。

現地ガイドはベテランの日本人でしたが、木陰に入っての説明が長く、それよりも歩き回ってひと目でも見させてもらいたかった。

![]()

マヤカレンダーの土産物。

![]()

石垣でふちどられた昔の道。

![]()

ここでもイグアナ。海外旅行では、ネコ撮りの機会が多いのですが、メキシコでの被写体はイグアナでした。メキシコでは禁止されていますが、イグアナは、美味しいようです。

![]()

千本柱の間のはずれにやってきました。

![]()

数えきれないほどの柱が並んでいました。

![]()

![]()

巨大な建物であったことは判りますが、柱の間隔がもう少し開いていないことには、建物の中が狭くて使いにくそうです。

![]()

![]()

千本柱の間は、西の柱廊と北の柱廊があり、中央は大きな広場になっていました。

![]()

千本柱の間の北側には、戦士の神殿があります。

![]()

戦士の神殿は、三層の基壇の周囲を戦士の浮彫を施した柱が取り巻いていることから名前が付けられています。

![]()

基壇の上部には、生贄の心臓を捧げる台のチャック・モールが置かれています。

![]()

表情も無く、虚空を眺めているように見えます。

![]()

神殿の壁にチャーク像も飾られているのが見えます。

この後は、いよいよチチェン・イツァー遺跡を代表するエルカスティージョの見学になります。

チチェン・イッツァは、ユカタン半島北部中央のメリダから東へ120kmの距離に位置し、カリブ海に面したリゾートとして人気の高いカンクンへの途上にあることから、多くの観光客が訪れています。

チチェン・イッツァは、古典期終末期から後古典期前期の、800年頃から1200年過ぎにかけて栄えた代表的なマヤ遺跡です。ユカタン半島の芸術、宗教、経済の中心地として栄え、メキシコ中央高原のトルテカ様式と マヤのプーク様式が混在して見られます。

人気の観光地とあって、入口には立派な施設が設けられていました。

ゲートを入ったところには、マヤカレンダーの申込所がありました。誕生日や結婚記念日などを、マヤカレンダーに基づいて現すサービスで、印刷物を見学後に受け取ることになります。これについては、後ほどに触れます。

遺跡の中の通路沿いには、土産物屋が並んでいました。

遺跡内は広くて見学時間も長くなるので、土産物屋は眺めて通り過ぎるだけになりました。

まず南に進むと、四方に階段がある小型のピラミッドである高僧の墳墓が現れました。上部の神殿からは地下の洞窟へトンネルが通じており、そこから骨や副葬品が見つかった為にオサリオ(納骨堂)と名付けられたといいます。

階段の両脇に蛇の彫刻が置かれています。蛇は片方が羽毛のある蛇(ククルカン)で、もう片方は羽毛が無く雲の蛇とのことですが、見分けはつきません。

さらに南に歩いて行くと見えてきたのは、鹿の家。

カラコル(別名天文台)の前にやってきました。大きな基壇の上に円形の建造物があり、円形の建物の中にある螺旋階段の形からカラコル(貝)と呼ばれています。また、天文観測に用いられたようで天文台とも呼ばれています。

円形の建造物には、チャーク像も飾られています。

広場に面して、赤い家があります。基礎と屋根飾りに赤い色が残っていたのでこの名で呼ばれています。

さらに南に進むと、プーク様式の浮彫が美しい尼僧院などの遺跡があるようですが、引き返しになりました。

現地ガイドはベテランの日本人でしたが、木陰に入っての説明が長く、それよりも歩き回ってひと目でも見させてもらいたかった。

マヤカレンダーの土産物。

石垣でふちどられた昔の道。

ここでもイグアナ。海外旅行では、ネコ撮りの機会が多いのですが、メキシコでの被写体はイグアナでした。メキシコでは禁止されていますが、イグアナは、美味しいようです。

千本柱の間のはずれにやってきました。

数えきれないほどの柱が並んでいました。

巨大な建物であったことは判りますが、柱の間隔がもう少し開いていないことには、建物の中が狭くて使いにくそうです。

千本柱の間は、西の柱廊と北の柱廊があり、中央は大きな広場になっていました。

千本柱の間の北側には、戦士の神殿があります。

戦士の神殿は、三層の基壇の周囲を戦士の浮彫を施した柱が取り巻いていることから名前が付けられています。

基壇の上部には、生贄の心臓を捧げる台のチャック・モールが置かれています。

表情も無く、虚空を眺めているように見えます。

神殿の壁にチャーク像も飾られているのが見えます。

この後は、いよいよチチェン・イツァー遺跡を代表するエルカスティージョの見学になります。