空港からメキシコシティー市内に向かい、まずは国立人類博物館を見学しました。

国立人類博物館は、緑豊かなチャプルテペック公園の中にあります。

![]()

国立人類博物館は、1964年にオープンし、マヤ・アステカ等の出土品を納めた考古学博物館です。メキシコツアーでは、いろいろな遺跡を見学することになりますが、出土品の多くはここに集められています。

![]()

この国立人類博物館は、エジプト観光におけるカイロ考古学博物館と同じように、観光のハイライトといえます。

日本からの長旅で疲れていますが、気を引き締めて見学しましょう。

![]()

入口の上に描かれているレリーフは、「湖に突き出た岩に生えるサボテンに、蛇を咥えた鷲がとまる様子」を現しています。

放浪していたアステカ人は、住み着く場所を求めてメキシコ中央部にやってきたものの、すでに良い場所は国々の支配下にありました。仮住まいしていると、ある時、神官が「サボテンの上に蛇を食らう鷲がいる土地こそがお前たちの土地である」という神託を下しました。彼らがメキシコ盆地のテスココ湖上の島に上陸した時、まさにその光景を見たことから、そこに人工の島を造り、テノチティトランという都市を築きました。そこを基盤として、やがてアステカ帝国へと発展していきました。テノチティトランは今日のメキシコシティーの中央部にあたります。

この伝説は、現在のメキシコの国旗やメキシコの国章に描かれています。

![]()

国立人類博物館入口のホール。切符売り場とミュージアムショップがあります。

マヤ・アステカ文明とひとまとめにして呼ぶことが多いですが、メキシコ及び中央アメリカ北西部では、この他にオルメカ文明やテオティワカン文明などが興亡したことからメソ・アメリカ文明と呼ぶ方が適切です。

ひと昔前は、世界四大文明として、メソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄河文明が挙げられましたが、最近ではメソ・アメリカ文明、アンデス文明を加えて世界六大文明と呼ばれるようになっています。

メソ・アメリカ文明では、周辺に大河が無いとか、鉄器の使用まで発展せずに石器の使用に留まったとか、世界四大文明における文明の定義には当てはまらないところがあります。、

![]()

国立人類博物館の展示室は、中庭の周りにコの字型に広がっています。中庭では、木の形をしてる柱が天井を支えており、水が流れ落ちています。

![]()

マヤ文明では、セイバの木(パンヤノキ)が天界と地界をつなぐ世界樹として信仰されていました。世界樹というと、北欧神話でも出てきますね。

![]()

国立人類博物館は、以下の部門に分かれています。

1階 考古学フロア

第1室 先住民文化

第2室 人類学入門

第3室 アメリカの起源

第4室 先古典期

第5室 テオティワカン

第6室 トルテカ

第7室 メヒカ(アステカ)

第8室 オアハカ

第9室 メキシコ湾岸

第10室 マヤ

第11室 西部

第12室 北部

2階 民族学フロア

時間の制約もあり、テオティワカン、メヒカ(アステカ)、マヤを中心に見学することになりました。全部をじっくり見ようとするならば、丸一日でも足りないことでしょう。

まずは、第5室 テオティワカンの見学です。

メキシコシティ近郊にあるテオティワカンは、紀元前150頃に起こり、最盛期の450年ころには人口20万人を越える世界有数の都市となりましたが、650年頃に謎の滅亡をとげました。後のアステカ人が、巨大遺跡を見て、テオティワカン(神々の座所)と名付けた、謎の多い文明です。

3日目にテオティワカン遺跡を見学することになります。、

![]()

入口に置かれているのは、太陽の円盤。

太陽のピラミッド前の広場から発見されたもので、髑髏は太陽神トナティウで、突き出た舌は太陽光線を表しているといいます。

![]()

ケツァルコアトル神殿のレプリカ。2世紀頃に作成。

二つの像が交互に飾られています。

![]()

これは、ケツァルコアトル神(羽毛のある蛇)。もう一つは、雨神トラック。目玉は下に並んだ二つの〇で、上は飾り。

![]()

球技のゴール・マーカーとして利用された「ラ・ベンティアの石標」。

球技は、メソ・アメリカで広く行われていましたが、マヤ世界では丸い輪をゴールとしていたのに対し、テオティワカンのものは異なっています。テオティワカンとマヤは、共通点が多いものの、それぞれ別の文化だったことが判ります。

![]()

テパンティトラ神殿の壁画を復元したレプリカ。

![]()

雨神の神官たちが儀式をし、種を蒔くところ。

![]()

![]()

チャルチウトリクエ女神。月のピラミッドの前から発掘された3.19mの高さを持つ巨像です。

![]()

チャルチウトリクエとは、「翡翠のスカートの女神」という意味で、水の女神。雨神のトラロックの妹であり嫁ということのようです。

![]()

ティカル遺跡の石碑31のレプリカ。

![]()

![]()

正面にはマヤ風の正装の王が、両脇にはテオティワカン様式の装いの戦士が描かれています。

マヤ文字解読の結果、テオティワカンの王である「投槍器フクロウ」が息子をマヤの大国の支配者に据えたという説が有力になってきました。テオティワカンの影響が広い範囲に及んでいたことが判ります。

なお、「投槍器フクロウ」というのは、王の名前がマヤ文字で投槍器を持ったフクロウとして現されるものの、読み方が判らないため王のあだ名として使われているものです。マヤ文明では、「大ジャガーの足」や「18ウサギ」など、マヤ文字の形によって王があだ名で呼ばれています。

![]()

小さな出土品も展示されていました。

![]()

![]()

黒曜石のナイフ。メソ・アメリカ文化では、鉄器時代には発展せず、石器の使用に留まりました。また、上部右側に置かれているのは、エイの尾です。

マヤ文明では、王がエイの尾や黒曜石のナイフなどで自らのペニスや舌に傷をつけて血を流すことによって神を喜ばせる放血の儀式が行われていました。

高度な数学や天文知識や、鉄器を使わないハンディのもとでの建築技術を発達させた反面、このような放血儀式や生贄の習慣がメソ・アメリカ文明の理解を難しいものにしています。

![]()

三足土器。

![]()

土器類。

時間も限られているため、主なものだけを見学します。

国立人類博物館は、緑豊かなチャプルテペック公園の中にあります。

国立人類博物館は、1964年にオープンし、マヤ・アステカ等の出土品を納めた考古学博物館です。メキシコツアーでは、いろいろな遺跡を見学することになりますが、出土品の多くはここに集められています。

この国立人類博物館は、エジプト観光におけるカイロ考古学博物館と同じように、観光のハイライトといえます。

日本からの長旅で疲れていますが、気を引き締めて見学しましょう。

入口の上に描かれているレリーフは、「湖に突き出た岩に生えるサボテンに、蛇を咥えた鷲がとまる様子」を現しています。

放浪していたアステカ人は、住み着く場所を求めてメキシコ中央部にやってきたものの、すでに良い場所は国々の支配下にありました。仮住まいしていると、ある時、神官が「サボテンの上に蛇を食らう鷲がいる土地こそがお前たちの土地である」という神託を下しました。彼らがメキシコ盆地のテスココ湖上の島に上陸した時、まさにその光景を見たことから、そこに人工の島を造り、テノチティトランという都市を築きました。そこを基盤として、やがてアステカ帝国へと発展していきました。テノチティトランは今日のメキシコシティーの中央部にあたります。

この伝説は、現在のメキシコの国旗やメキシコの国章に描かれています。

国立人類博物館入口のホール。切符売り場とミュージアムショップがあります。

マヤ・アステカ文明とひとまとめにして呼ぶことが多いですが、メキシコ及び中央アメリカ北西部では、この他にオルメカ文明やテオティワカン文明などが興亡したことからメソ・アメリカ文明と呼ぶ方が適切です。

ひと昔前は、世界四大文明として、メソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄河文明が挙げられましたが、最近ではメソ・アメリカ文明、アンデス文明を加えて世界六大文明と呼ばれるようになっています。

メソ・アメリカ文明では、周辺に大河が無いとか、鉄器の使用まで発展せずに石器の使用に留まったとか、世界四大文明における文明の定義には当てはまらないところがあります。、

国立人類博物館の展示室は、中庭の周りにコの字型に広がっています。中庭では、木の形をしてる柱が天井を支えており、水が流れ落ちています。

マヤ文明では、セイバの木(パンヤノキ)が天界と地界をつなぐ世界樹として信仰されていました。世界樹というと、北欧神話でも出てきますね。

国立人類博物館は、以下の部門に分かれています。

1階 考古学フロア

第1室 先住民文化

第2室 人類学入門

第3室 アメリカの起源

第4室 先古典期

第5室 テオティワカン

第6室 トルテカ

第7室 メヒカ(アステカ)

第8室 オアハカ

第9室 メキシコ湾岸

第10室 マヤ

第11室 西部

第12室 北部

2階 民族学フロア

時間の制約もあり、テオティワカン、メヒカ(アステカ)、マヤを中心に見学することになりました。全部をじっくり見ようとするならば、丸一日でも足りないことでしょう。

まずは、第5室 テオティワカンの見学です。

メキシコシティ近郊にあるテオティワカンは、紀元前150頃に起こり、最盛期の450年ころには人口20万人を越える世界有数の都市となりましたが、650年頃に謎の滅亡をとげました。後のアステカ人が、巨大遺跡を見て、テオティワカン(神々の座所)と名付けた、謎の多い文明です。

3日目にテオティワカン遺跡を見学することになります。、

入口に置かれているのは、太陽の円盤。

太陽のピラミッド前の広場から発見されたもので、髑髏は太陽神トナティウで、突き出た舌は太陽光線を表しているといいます。

ケツァルコアトル神殿のレプリカ。2世紀頃に作成。

二つの像が交互に飾られています。

これは、ケツァルコアトル神(羽毛のある蛇)。もう一つは、雨神トラック。目玉は下に並んだ二つの〇で、上は飾り。

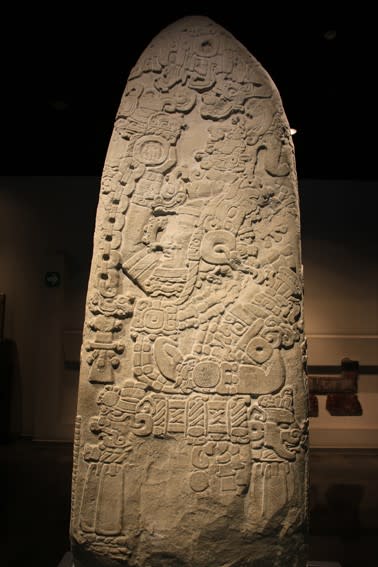

球技のゴール・マーカーとして利用された「ラ・ベンティアの石標」。

球技は、メソ・アメリカで広く行われていましたが、マヤ世界では丸い輪をゴールとしていたのに対し、テオティワカンのものは異なっています。テオティワカンとマヤは、共通点が多いものの、それぞれ別の文化だったことが判ります。

テパンティトラ神殿の壁画を復元したレプリカ。

雨神の神官たちが儀式をし、種を蒔くところ。

チャルチウトリクエ女神。月のピラミッドの前から発掘された3.19mの高さを持つ巨像です。

チャルチウトリクエとは、「翡翠のスカートの女神」という意味で、水の女神。雨神のトラロックの妹であり嫁ということのようです。

ティカル遺跡の石碑31のレプリカ。

正面にはマヤ風の正装の王が、両脇にはテオティワカン様式の装いの戦士が描かれています。

マヤ文字解読の結果、テオティワカンの王である「投槍器フクロウ」が息子をマヤの大国の支配者に据えたという説が有力になってきました。テオティワカンの影響が広い範囲に及んでいたことが判ります。

なお、「投槍器フクロウ」というのは、王の名前がマヤ文字で投槍器を持ったフクロウとして現されるものの、読み方が判らないため王のあだ名として使われているものです。マヤ文明では、「大ジャガーの足」や「18ウサギ」など、マヤ文字の形によって王があだ名で呼ばれています。

小さな出土品も展示されていました。

黒曜石のナイフ。メソ・アメリカ文化では、鉄器時代には発展せず、石器の使用に留まりました。また、上部右側に置かれているのは、エイの尾です。

マヤ文明では、王がエイの尾や黒曜石のナイフなどで自らのペニスや舌に傷をつけて血を流すことによって神を喜ばせる放血の儀式が行われていました。

高度な数学や天文知識や、鉄器を使わないハンディのもとでの建築技術を発達させた反面、このような放血儀式や生贄の習慣がメソ・アメリカ文明の理解を難しいものにしています。

三足土器。

土器類。

時間も限られているため、主なものだけを見学します。