トズールの旧市街に到着してバスを降り、まずウルド・エル・ハデフ地区に向かいました。

![]()

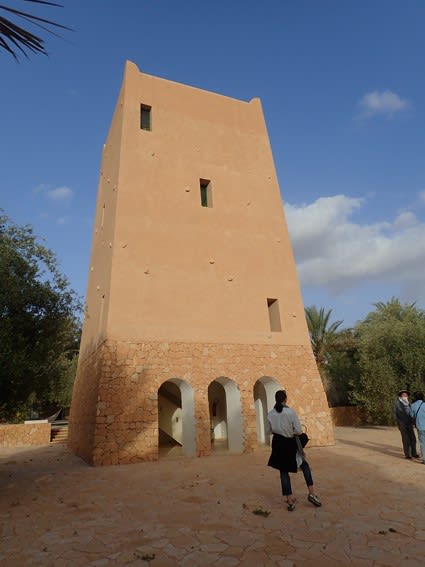

ウルド・エル・ハデフ地区は、14世紀に造られた古い地区で、幾何学的な模様を描く装飾レンガが特徴になっています。

![]()

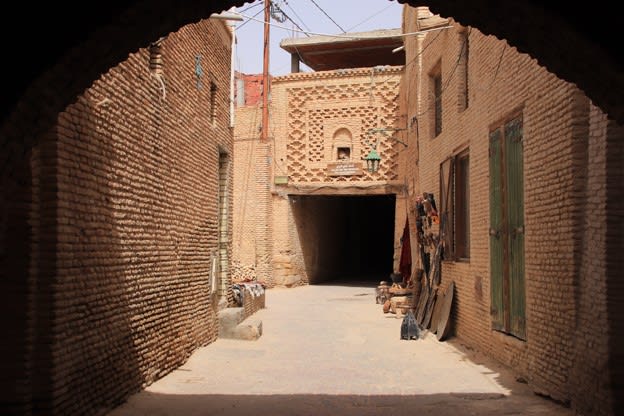

ゲートをくぐって小路に進みました。

![]()

一時は荒廃が進んでいたようですが、現在はきれいに修復されて、土産物屋が店を開いています。

![]()

![]()

壁には花やアラビア語、ベルベルのシンボルが描かれています。

![]()

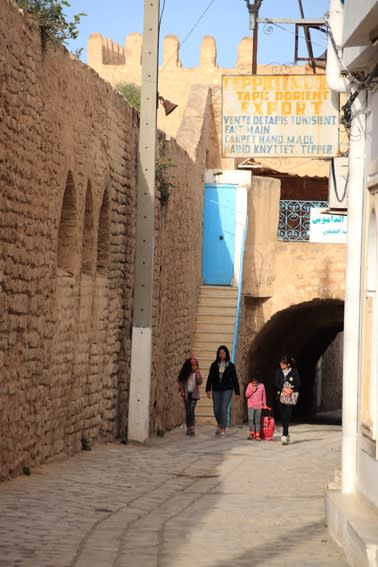

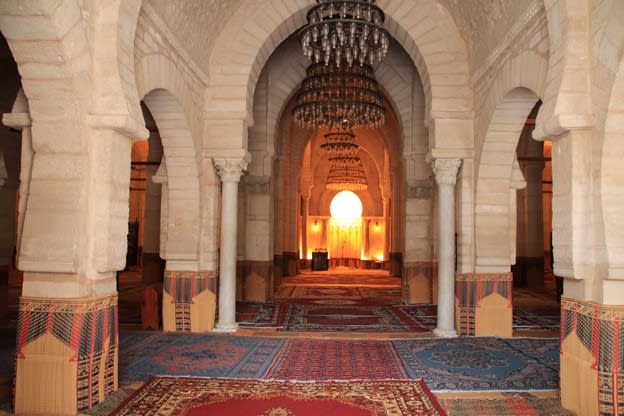

アーチを度々くぐっていくことになりました。

![]()

![]()

人もあまり歩いておらず、時が止まったような静かな空間が広がっていました。

![]()

![]()

![]()

土産物屋の商品が壁に掛けられていました。

![]()

静かな脇道。

![]()

![]()

ネコも風景の欠かせないパーツになっています。

![]()

模様にも家紋のような意味が込められているのかも知れませんが、そこまでは判りませんでした。

![]()

観光客の顔を見るのも少ないのか、子供が興味深そうにこちらを見ていました。

![]()

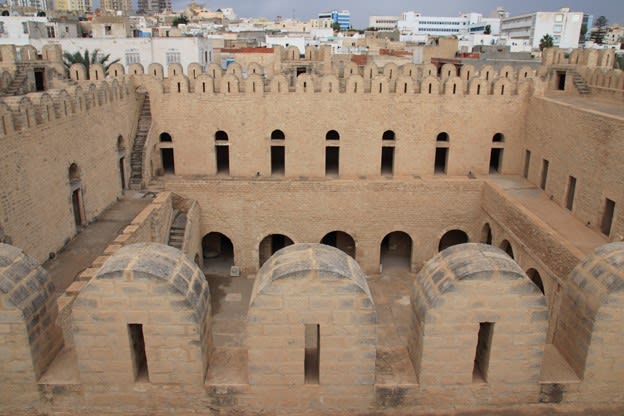

ここの装飾は、ひと際見事です。

![]()

![]()

ウルド・エル・ハデフ地区の出口。案内が無いと、ここは入り方が判らないかもしれません。

ウルド・エル・ハデフ地区は、14世紀に造られた古い地区で、幾何学的な模様を描く装飾レンガが特徴になっています。

ゲートをくぐって小路に進みました。

一時は荒廃が進んでいたようですが、現在はきれいに修復されて、土産物屋が店を開いています。

壁には花やアラビア語、ベルベルのシンボルが描かれています。

アーチを度々くぐっていくことになりました。

人もあまり歩いておらず、時が止まったような静かな空間が広がっていました。

土産物屋の商品が壁に掛けられていました。

静かな脇道。

ネコも風景の欠かせないパーツになっています。

模様にも家紋のような意味が込められているのかも知れませんが、そこまでは判りませんでした。

観光客の顔を見るのも少ないのか、子供が興味深そうにこちらを見ていました。

ここの装飾は、ひと際見事です。

ウルド・エル・ハデフ地区の出口。案内が無いと、ここは入り方が判らないかもしれません。